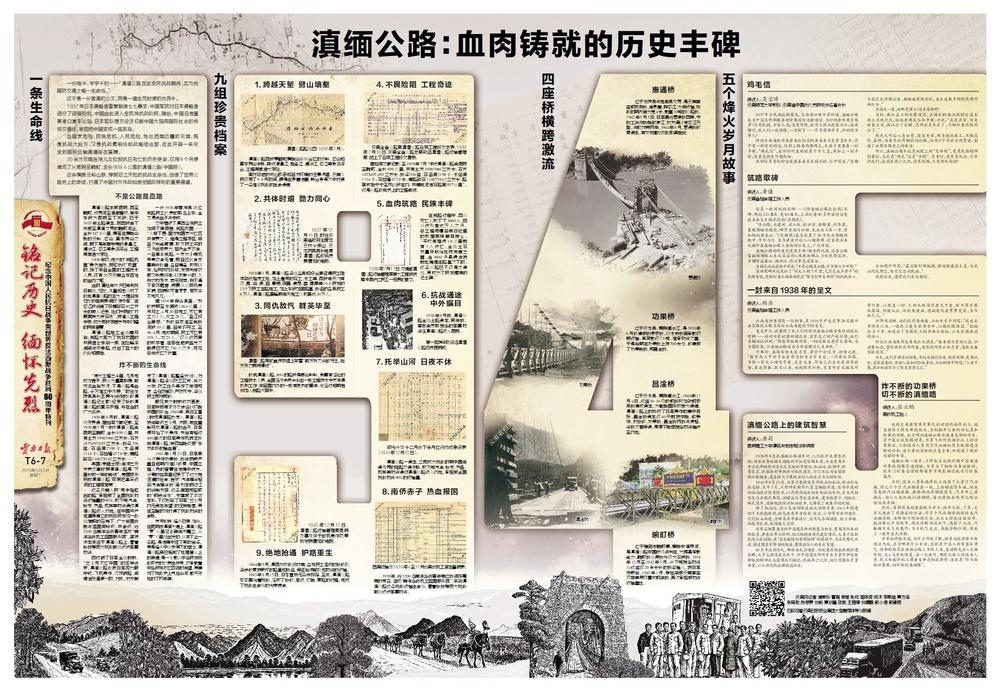

鸡毛信

讲述人:吴宝璋

云南师范大学教授、云南省中国近代史研究会名誉会长

1937年全民族抗战爆发,沿海港口被日军封锁,滇缅公路成为中国与外部联系的重要国际运输通道。当时的条件有多艰苦?没有机械,全靠人力;没有炸药,就用火烧水泼裂石头;疟疾横行,民工们一边修路、一边倒下……尽管困难重重,但时间不等人!

时任云南省政府主席龙云给沿线各县县长发紧急电令,其中有一封特别的信,信封上贴着两根鸡毛,木匣子里装着一副手铐。“鸡毛信”,在旧时代表的就是十万火急,再加上一副手铐,这紧急程度可想而知。

这封信是寄给时任龙陵县县长王锡光的。信中写道:“逾期不能完成修路任务,按贻误军情论处,县长自戴手铐到昆明听候处分。”

王锡光一看,这哪是催工?这是要命啊!

当时,潞江区工程进展缓慢,王锡光到潞江找到任区长的土司线光天,给他看鸡毛信和手铐,并说:“我是流官,你是世袭土司,潞江拉了后腿,昆明我是不去了,只好拉着你跳怒江了。”

线光天听后心急如焚,寝食不安,竭力组织施工,不敢怠慢。最终,这条用血肉铺就的公路,仅用9个月就全线贯通,创造了世界筑路史上的奇迹。

所以,滇缅公路不仅是地理上的“生命线”,更是民族精神的象征。无论是“鸡毛”还是“手铐”,是责任,更是生死状。它告诉我们:在国家存亡之际,没有退路,只有拼死向前!

筑路歌碑

讲述人:黄谦

云南省档案馆工作人员

这是一块特别的石碑——《修滇缅公路纪念歌》石碑。碑高133厘米、宽80厘米,上面刻着80多年前时任龙陵县县长王锡光写的《筑路歌》。

“修公路,大建树。凿山坡,就坦途。造桥梁,利济渡。裹粮携锄沧潞边,哪管老弱与妇孺。龙永派工各一万,有如蚂蚁搬泰山。”《筑路歌》真实记录了20万民众修路的艰辛。字字句句,至今读来仍让人心潮澎湃。这首歌后来也被印在滇缅公路工务局的信笺上,广为传唱。

滇缅公路的修建究竟有多难?据史料记载,这条公路需翻越横断山系纵谷区的6座巍峨群山、8处绝壁深渊,并横跨漾濞江、澜沧江、怒江等急流深谷。

王锡光为此在歌中写道:“不是公路是血路,千万雄工中外赞。”

这块歌碑不仅见证了“伟大工程三千里,几月完成齐苦干”的筑路奇迹,更铭刻着云南各族民众“努力打开生命线”的抗战决心。

正如歌中所写:“最后胜利确把握,驱逐强盗国土复。还我山河武穆志,坚定信念兴民族。”

这段历史,值得我们永远铭记。

一封来自1938年的呈文

讲述人:杨洁

云南省档案馆工作人员

云南省档案馆有一份档案,是1938年尹自忠等28名腾冲县筑路民工联名写给云南省建设厅的呈文。

呈文开头,就展现了民工们对修筑滇缅公路重要性的深刻理解——面对日军试图封锁沿海、国家危亡的严峻形势,他们清醒地认识到:“惟海岸既被封锁,一切运输自感重大困难,为力图补救,计滇缅公路遂成为举国瞩目之生命线。”

可那时,滇西百姓生活清贫,劳役十分沉重。档案记载,“数万民工平时多出卖劳力担负全家衣食,一旦奉派筑路,不惟一家大小啼饥号寒,衣食无着,即自己伙食亦需典贷找借,各自筹备。数月以来,始则挖肉补疮,变卖所穿衣服及所带行李,以救急一时。久则衣物荡然卖无可卖,则不得不餐风露宿,枵腹从公,而饥寒致病,因病致死者累累荒冢,实不知凡几。”

但即便这样,他们依然坚持着。正如电文中所写:“故自去岁修筑以来,一般民工莫不茹苦含辛,以期筑路救国。”短短20多个字,却道出了筑路民工的苦难与坚韧,以及筑路救国的决心。

时任云南省政府主席龙云也说道:“滇省原为贫瘠之区,但国事如此,誓将政府历年所蓄,及民间所有公私力量,悉数准备贡献国家。”

今天,我们重读这份档案,不仅为铭记历史、致敬英雄,更要记住:国家需要时,普通人该如何扛起责任。正如档案中所写:“人非下愚,固亦知国家兴亡匹夫有责之义。”

滇缅公路上的建筑智慧

讲述人:唐莉

昆明理工大学建筑与城市规划学讲师

1938年8月底滇缅公路通车时,人们或许未曾意识到:维系这条运输大动脉的不仅是道路本身,而且更离不开沿线那些用砖石木瓦筑起的管理站、加油站、招待所、职员住宅、疏散新村等战时功能性建筑。它们不仅为运输提供必要服务,更在战火中展现出惊人的适应力与创新性。

1940年8月13日,日军空袭摧毁昆明西站加油站,燃油补给线受损。次年3月,工程师吴桢带队紧急踏勘重建。这些重建的加油站设计很有特点,以昆明西站亚细亚加油站为例,其采用轻型化与分散式布局,油罐区与营业区分离,建筑数量少、间距大、样式简单,这样既能保证加油效率,又降低了被轰炸的风险。

除了加油站,职工生活保障设施也同样重要。1941年修建的下关疏散新村,就包含有单身宿舍、住宅、小学等百余所建筑。它们依山而建,全部采用单层设计,使用毛石做墙基、红土夯墙、双坡筒瓦顶,既隐蔽又实用。

这背后凝聚着当时中国建筑师的智慧与担当。像留美归来的徐敬直、李惠伯等工程师,他们既精通现代建筑理论,又善于汲取民间工匠经验。在“需求激增而资源枯竭”的困境中,用石灰替代水泥、铁皮覆茅草等创新做法,展现出惊人的专业智慧。

80多年后的今天,那些由毛石墙基、双坡屋顶构成的战时建筑群,大多已湮没在历史中。但中国建筑师用专业力量守护运输命脉的精神永远值得我们铭记:民族存亡之际,他们用图纸丈量希望,以工程实践诠释救国担当。

炸不断的功果桥

切不断的滇缅路

讲述人:张云鹏

南侨机工后人

我的父亲张智源是第九批回国的南侨机工。他生前很少提及那段经历,直到翻开父亲的回忆录和珍藏的旧照,我才明白滇缅公路承载着怎样的传奇。其中最让我震撼的是,日军飞机炸毁澜沧江上的功果桥后,工程技术人员用空汽油桶和厚木板搭建浮桥的壮举。这个看似简陋的应急方案,却创造了战时运输的奇迹。

滇缅公路一通车,立即成为抗战时期中国连通外界的陆路交通动脉。日军为了切断这条运输线,就专门盯着沿途的桥梁等重要基础设施进行狂轰滥炸。

当时,技术人员和南侨机工收集了大量空汽油桶,将几十个空汽油桶连在一起,上面铺设厚木板,制成简易的汽油桶渡船。渡船两端用钢缆固定,汽车开上渡船后,由人工或机械拉动钢缆,通过渡船在两岸之间往返运送车辆。

然而,这种简易的渡船既不安全,效率又低。于是,大家又想出了更稳妥的办法:将多个汽油桶渡船连接成汽油桶浮桥,这样既可增加稳定性,也大大提高运输效率。把浮桥从中间断开,两边浮桥顺流而下,隐蔽于江边,可躲避日本飞机轰炸;当日机飞走后,再把浮桥拉拢,便成了一座开启式浮桥。

日军始终想不通,为什么炸断了桥,物资还能源源不断送往内地。其实哪有什么奇迹,这就是中国人的智慧和勇气。这样的场景在滇缅公路上不断上演,惠通桥先后6次被炸毁,又6次重新修复。每一次被炸,都有无数工程技术人员、民工和南侨机工冒着生命危险在抢修。这就是“炸不断的功果桥,切不断的滇缅路”。