王海东

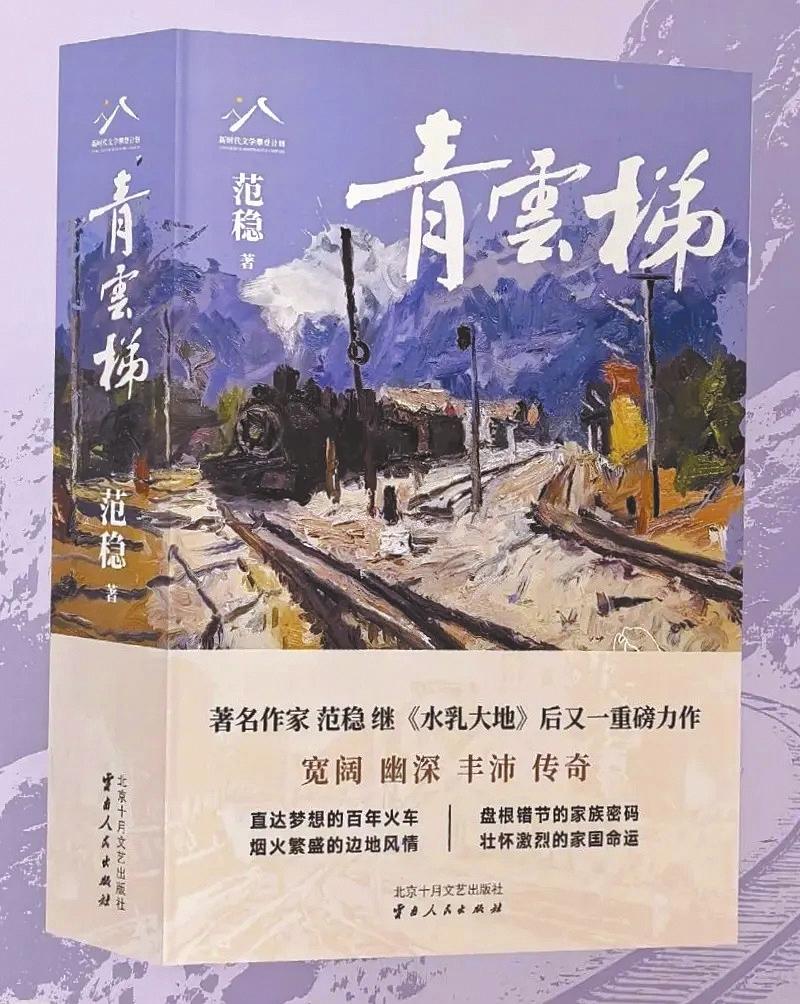

“脚著谢公屐,身登青云梯。半壁见海日,空中闻天鸡。”李白笔下的青云梯,是仗剑天涯者的登天之径,是浪漫主义者的精神图腾,而在作家范稳近期出版的《青云梯》里,这架“梯”却落满了滇南红土的厚重,浸透着清末民初的血与泪,它不再是仙人的逍遥道,而是一个家族、一方土地、一个时代在传统与现代的夹缝中,艰难攀爬的命运之阶。当20世纪末的古建筑修缮队在吴家花园的柏木梁中发现那包藏着珠宝、账簿与圣旨残篇的绸物时,历史的尘埃被骤然搅动——那不仅是吴氏家族的秘密,更是一部中国西南在现代化浪潮中,被埋藏又被唤醒的精神史。

作家范稳长期扎根于彩云之南的土地,他的笔像一把精准的地质锤,敲开滇南的岩层,露出其中盘根错节的历史脉络:文庙的朱漆、矿洞的黑暗、马帮的铜铃、火车的轰鸣,还有那些在时代洪流中挣扎的人——吴廉膺的理想与挣扎、陈云鹤的坚守与无奈、山猫的卑微与坚韧、周大祥的血性与悲怆,他们都是青云梯上的攀登者,每一步都踩着历史的碎骨与个体的悲欢,每一级都写满“传统如何存续”“现代如何落地”的永恒命题。

梯之基:土地、家族与“根”

吴家花园是《青云梯》的叙事原点,也是滇南传统社会的微缩模型。这座落成于清宣统二年的“滇南大观园”,拥有两万多平方米的面积、四十二个天井、两百多间房屋,不仅是吴氏家族富贵的象征,更是一个农耕文明在边陲之地筑起的精神堡垒。从明洪武年间吴根泉随军屯边,到清道光年间吴封氏以小脚撑起孤儿寡母的家业,再到吴绵清建园、吴廉膺扩业,吴氏家族的“根”,深扎在滇南的红土里,也深扎在“耕读传家”“宗法伦理”的传统里。

吴封氏是这“根”的守护者。这个七旬老妪,像一尊移动的宗法雕塑,她的眼睛能看穿丫鬟偷藏的一匹布,却看不见火车带来的时代变革;她能炼制丹药,以求子嗣兴旺,却容不下孙辈与下人的爱情;她支持“拒洋修路”,因为铁路会“毁祖坟、断龙脉”,却不知这“龙脉”早已在列强环伺中岌岌可危。在她身上,我们看到传统的两面性:它是吴氏家族在兵荒马乱中存续的铠甲,让吴根泉的后代熬过了战乱、灾荒,成为“文献名邦”的望族;它也是束缚个体的枷锁,让吴淡菊为反抗包办婚姻焚身绣楼,让吴廉膺在“循规蹈矩”的牌匾下压抑着反叛的欲望。

建水文庙是另一座精神堡垒。那座肇建于元代的文庙,“太和元气”牌坊下的下马碑,“官员兵民人等于此下马”的阴刻隶书,不仅是对孔子的尊崇,更是对教化理想的坚守。当吴廉膺与席茂臻在丁祭前检视文庙的修缮,看着“盘龙山的土漆,风雨不蚀”,看着“太和元气”四字新描的金粉在暮色中熠熠生辉,他们守护的不仅是一座建筑,更是一个文明的尊严。然而,这种尊严在时代的冲击下显得格外脆弱——当法国人的铁路即将修到蒙自,当英美的洋货充斥市场,当科举制度被废除、新学兴起,文庙的雅乐再也遮不住矿山的血腥,“斯文在兹”的匾额再也挡不住变革的洪流。

滇南的锡矿,则是这“根”的另一面。个旧的矿山“形势环抱如带,发源极长,聚天地之精华,结为银、为铜、为锡”,却也是“黑色的江湖”:砂丁们像“蜥蜴一样蛰进高不过三尺的矿洞”,用生命换一口“老妈妈汤”;周大祥与曹开丰为矿洞打穿而械斗,两条人命抵二十桶锡砂;雷娃为了妹妹的生路,甘愿赴死抵命。这里没有文庙的庄严,只有弱肉强食的丛林法则,只有“锡是白的,矿山却是黑色的”残酷真相。而吴氏家族的发家,正是踩着砂丁的血泪——吴盛泰商号的马帮驮着粮食、铁器进山,再驮着锡出山,“比别人多付出一点辛劳,财富才能多一分积累”,这“辛劳”的背后,是无数雷娃、六顺子这样的“小人物”,他们是青云梯最底层的石基。

梯之绊:传统与现代的角力

小说最深刻的矛盾,在于“火车”与“轿子”的对峙——这不仅是交通工具的差异,更是两种文明、两个时代的碰撞。当法国人的滇越铁路像“一条狰狞的巨蟒”盘绕在云南高原,当火车的轰鸣震碎了马帮的铜铃,滇南的人们不得不面对一个问题:传统的轿子,还能跑得过现代的火车吗?

吴廉膺与陈云鹤,是这场对峙的两个典型。吴廉膺是“务实的反叛者”:他中过举,却不屑于官场;他接手家族生意,却不甘心只做个“乡绅商人”;他支持周大祥“拒洋修路”,却也懂得借法国人的小火轮打通香港的商路;他反对洋资入股个碧铁路,却也在资金告罄时主张“钱无姓,唯有利”。他像一个在钢丝上行走的人,一边是家族的传统、乡土的情感,一边是现代的吸引、时代的压力,他的“青云”是家族的兴旺,是个人的抱负,却在这拉扯中屡屡碰壁——他支持袁世凯复辟,换来家族被抄;他想修铁路救国,却因资金、轨距的争议与陈云鹤反目;他试图掌控命运,却终究逃不过“时代比人强”的宿命。

陈云鹤则是“理想的坚守者”。这个十二岁中“府案首”、后来高中进士的小神童,见过日本的铁路、矿山,深知“师夷长技以制夷”的道理,却也坚守着“主权在民”的底线。他反对借法国东方汇理银行的资金修铁路,因为“清廷借洋债而亡,袁世凯借洋债而败,前车之鉴不远”;他主张“修一条我们自己的铁路”,哪怕这条路由寸轨起步,哪怕要花三倍的时间、四倍的资金;他在谘议局为铁路事据理力争,哪怕被抓入狱,也不愿“让洋人的势力延伸到个旧”。他的“青云”是家国的富强,是民族的尊严,却也在现实中屡屡受挫——他办新学,却因资金不足而艰难;他修铁路,却因股东争执而停滞;他想“以铁路报国”,却终究抵不过军阀混战、时局动荡。

火车与轿子的对话,从来不是“非此即彼”的选择。吴廉膺的务实,藏着对“现代”的渴望,却也带着投机的短视;陈云鹤的坚守,藏着对“主权”的敬畏,却也带着理想的执拗。而那些砂丁、马帮、哈尼族人,则在这场对话中失语——他们不懂“轨距”的意义,不懂“股份”的概念,他们只知道:火车来了,马帮的生意少了;矿洞被洋人占了,生计没了;传统的生活被打破了,却不知道未来在哪里。周大祥的暴动,不是“革命”,而是“求生”;山猫的反抗,不是“觉醒”,而是“护子”;帕诺头人的“埋人”,不是“野蛮”,而是“守护”——他们是青云梯上最沉默的攀登者,却也是最能体现“进步”代价的人:当火车的铁轮碾过滇南的红土,碾碎的不仅是马帮的驿道,还有无数个体的生计与尊严。

梯之魂:个体的微光

范稳的笔,从不在宏大叙事中淹没个体的微光。小说里,那些小人物的命运,比吴廉膺、陈云鹤的博弈更令人心碎,也更令人动容——他们是青云梯上的尘埃,却在阳光下折射出人性的星光。山猫,这个“浑身赤红,头发像刺猬”的孤女,从矿山的弃婴到吴家的婢女,她的命运悲苦:吴廉膺不敢认与她的儿子,吴家的人叫她“山猫”。但她也是最坚韧的“守护者”:她拒绝吴廉膺带儿子走,因为“你们老吴家又能学到哪样?”山猫的“青云梯”,没有富贵,没有尊严,只有“守护儿子活下去”的简单愿望,却在这愿望里,写出了一个底层女性的尊严——她像滇南的山猫,“灵敏、凶狠,在高山密林中生存力极强”,哪怕被世界抛弃,也能在夹缝中活下去。

诺玛与尼复礼的爱情是跨文化的微光。哈尼族姑娘诺玛,会用树叶吹曲调,会唱“天上的白云啰,飘来飘去哟”的情歌;法国工程师尼复礼,带着“欧洲文明”的优越感,却在诺玛的眼睛里看到了“远离战火的宁静”。他们的爱情,没有惊天动地的誓言,只有“用一首哈尼情歌赢得芳心”的纯粹;没有门当户对的匹配,只有“豹子和山羊相配,天晓得会生下哪样的种”的坦然。当帕诺头人因为尼复礼“会唱哈尼情歌”而放弃杀他,当尼复礼为诺玛留在哈尼山寨,我们看到现代与传统的另一种可能:不是火车碾压轿子,不是洋货取代土产,而是不同文明的人,能在情歌里找到共鸣,在尊重中达成理解。

周大祥,这个满脸麻子的矿工行头是“血性的微光”。他为矿洞械斗,为兄弟报仇,却也懂得“自家人争矿是为利,跟洋人争矿是做人”;他举事造反,不是为了“共和”,而是为了“砂丁能吃上红烧肉”;他临刑前,只盼着媳妇生个儿子,“打把红油纸伞”——他的“青云”,不过是“活得像个人”,却在这简单的愿望里,写出了底层人的血性与悲怆。当他的头颅被挂在城墙上,当他的坟被清军马队践踏,我们看到“进步”的代价:那些为“拒洋修路”而死的人,那些为“活下去”而反抗的人,最终却成了历史的注脚。

梯之续:历史与当下的对话

小说的叙事,没有停留在清末民初。当桑逸带着父亲桑小青的骨灰坐高铁回家,当朱迪与爷爷来建水寻根,当马克为曾祖父尼复礼的手稿寻找出版机会,我们看到“青云梯”的延续——高铁是现代的“青云梯”,它比当年的个碧铁路更快、更稳,却也承载着同样的命题:如何在现代中守护传统,如何在进步中尊重个体。

桑小青是“铁路的儿子”,他修了一辈子铁路,从成昆线到青藏线,从绿皮火车到高铁,他的“青云”是“把高铁修到家乡”,却终究没能亲眼看到。当桑逸给父亲买两张一等座车票,让父亲的骨灰盒“坐”A座,我们看到历史的回响:当年吴廉膺、陈云鹤想修的自己的铁路,如今已成现实;当年砂丁们渴望的“活得像个人”,如今的铁路工人早已实现。但这“青云梯”仍在延伸——博南山隧道的施工难题,仍是“现代”与“自然”的博弈;朱迪爷爷的寻根,仍是“传统”与“身份”的追问;马克对曾祖父手稿的整理,仍是“文明”与“记忆”的对话。

范稳在《青云梯》的结尾,没有给出标准答案——因为“青云梯”从来没有终点。李白的青云梯通向“海日”与“天鸡”,而现实的青云梯,通向的是一个又一个问题:传统不是枷锁,现代不是利刃,真正的进步,是让梯级接住每一个灵魂;历史不是故纸堆,而是活着的记忆,真正的文明,是让每一个名字都被记住。当吴家花园的秘密被发现,当山猫的儿子娃西长大,当诺玛与尼复礼的后代仍在哈尼族山寨生活,我们知道:青云梯上的尘埃会落定,但星光永远不会熄灭——那是个体的尊严,是民族的记忆,是人类在“攀登”中永远不会放弃的希望。

《青云梯》是一部滇南史,也是一部中国近代精神史。范稳以他对云南土地的深情,对历史的敬畏,对个体的尊重,写出了传统与现代的碰撞,写出了家族与国家的纠缠,写出了个体与时代的共生。当我们合上书,仿佛能看到滇南的红土上,吴廉膺的轿子与陈云鹤的火车擦肩而过,山猫的儿子娃西站在高铁站前,望着远方的博南山——那架“青云梯”,从明代的军屯延伸到清代的文庙,从清末的矿洞延伸到现代的高铁,它落满了尘埃,却也闪耀着星光。