朱强

抗日战争是一场决定民族存亡的战争,也是一次深刻的民族精神洗礼。地处我国西南边陲的云南,在全面抗战爆发后,从“边疆”转变为支撑全国抗战的“后方”与国际通道前沿。面对民族危机,云南各族人民以高度的爱国情怀投身救亡洪流,彝、白、哈尼、傣等二十多个民族的人民用鲜血和生命谱写了团结御侮的英雄壮歌。这场战争不仅抵御了外来侵略,更以前所未有的力量淬炼和升华了云南各族人民的中华民族共同体意识,为铸牢中华民族共同体意识留下了宝贵的历史滋养与精神财富。

共赴国难

血染疆场的家国认同

抗战爆发后,云南各族儿女积极响应“国家兴亡,匹夫有责”的号召,掀起参军热潮。据统计,彝、白、哈尼、纳西等各族人民子弟共计37万余人投身军旅,共赴国难。他们被编入滇军,转战湖南、湖北、山东等地的正面战场,在一次次与日军的殊死搏斗中,用青春和热血铸就了滇军的赫赫威名。

在惨烈的战争中,滇军将士伤亡超过十万人,立下不朽功勋。在抗日战争中,涌现出无数可歌可泣的少数民族将领和士兵。其中,彝族将领张冲便是杰出代表。出生于云南泸西的张冲,在举世闻名的台儿庄战役中,担任滇军60军184师师长。他临危受命,指挥部队在禹王山一线浴血阻击,面对日军精锐的疯狂进攻,死守阵地,寸土不让,为整个战役取得最终胜利赢得了宝贵时间。张冲因其卓越的战功被擢升为新三军军长,随后又率部参加了规模宏大的武汉保卫战,再次出色地完成任务。张冲的戎马生涯,正是云南各族儿女共赴国难的缩影。在并肩作战的血火洗礼中,休戚与共的中华民族共同体意识深深扎根。

同心支撑

共担责任的国民意识

战争不仅是前线的军事较量,更是后方综合实力的持久比拼。作为抗战的重要战略后方,云南肩负起支撑长期抗战的重任。各族儿女不仅踊跃送子弟参军,更以坚韧的意志与无私的奉献,在后方筑起了维系国家命脉的“生命线”。正是在这样的共同奋斗与付出中,云南各族人民进一步坚定了作为中华民族一员的责任感与使命感。

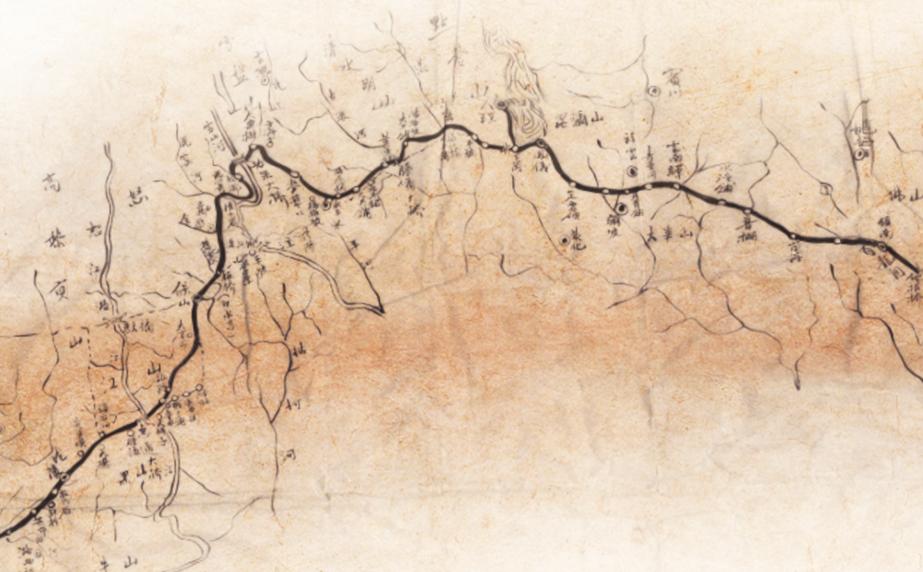

奇迹之路:滇缅公路的修筑。全面抗战爆发后,为打破封锁、获取国际援助,国民政府决定修筑从昆明至缅甸腊戍的滇缅公路。面对横断山脉的险峻地形与极其有限的技术条件,云南各族儿女近二十万人挺身而出,自带工具、口粮,以血肉之躯劈山架桥,夜以继日奋战在崇山峻岭之间。仅用不到九个月,这条长达959公里的“生命线”便全线通车,创造了世界公路史上的奇迹。滇缅公路的修筑,不仅是一项工程壮举,更是云南各族人民用汗水、鲜血和生命铸就的团结丰碑。在共同建设“抗战输血管”的过程中,不同民族为了救国目标并肩奋斗,加深了彼此的理解与认同,凝聚起强烈的集体荣誉感和中华民族共同体意识。

马帮古道的新使命:滇西驿运。抗战期间,为保障物资输送,云南开辟了滇西马帮驿运。拥有悠久马帮传统的回族同胞承担起这一重任,其人员占比高达约95%。这些穿梭于崇山峻岭之间的马帮,如同维系抗战命脉的流动血液,为前线注入了宝贵的生命力。

此外,云南各族人民还以各种方式支援抗战,如积极购买救国公债、踊跃捐款捐物、组织劳军活动等。这种全方位的、全民性的参与,使得抗战成为每一个民族、每一个社会成员的共同事业,推动了中华民族共同体意识从一种抽象的理念,转变为具体、生动、可感的社会实践。

寸土必争

滇西抗战中的民族自卫

1942年5月,日军在侵占缅甸北部后,继续入侵云南西部,怒江以西大片国土沦陷,云南从抗战“大后方”变为抗敌的“最前线”。家园被毁,同胞被戮,激发了滇西各族人民“保家”即“卫国”的战斗意志。汉、傣、景颇、德昂、傈僳、佤、拉祜、布朗等各族民众,自发或有组织地投入到守土抗战之中。

在日军入侵的危难时刻,云南各民族摒弃历史隔阂,结成抗日民族统一战线。德昂族民众持铜炮枪、长刀等传统武器组织游击队,在丛林中神出鬼没地袭扰日军;景颇族成立“抗日自卫游击中队”,依托地形优势,在广阔区域开展机动游击,有效牵制敌军。在阿佤山区,佤、拉祜、傣等民族联合成立抗日联防协会,并组建“耿马沧源支队”“班洪自卫队”等多支武装,在各区域构筑起坚固的民众防线。

1943年初,日军进犯西双版纳,当地傣族等各族人民团结抵抗,将敌军击退至打洛江以南并长期固守江防。在澜沧边境,拉祜、佤、傣等族群众通过阻断交通、开展游击等方式有效抗击日军;中越、中老边境的哈尼、彝、壮等多民族民众,则共同构筑了长达183公里的防御工事,展现守土决心。

这场本土抗战是真正的人民战争。各族群众不仅直接参战,还承担侦察、运输、救护等关键任务。在并肩作战中,民族联系空前紧密,家园与国家的命运深刻交融。

绝地反攻

军民一体走向最终胜利

经过两年多的艰苦对峙与准备,1944年5月,滇西抗战迎来了战略反攻阶段。中国远征军强渡怒江,向盘踞在滇西的日军发起全面反击。在松山战役、腾冲战役、龙陵战役等一系列关键战役中,滇西各族民众与远征军紧密配合,形成了军民一体的强大合力,为最终的胜利作出了不可磨灭的贡献。

在抗战反攻准备期间,云南各民族上层人士展现出崇高民族大义,积极投身组织动员。例如,年近八旬的六库白族老土司段浩,挺身组建“福(贡)碧(江)泸(水)练(地)自卫支队”,后改编为运输第40团,专司前线后勤保障。无论在江防坚守还是反攻阶段,该队伍均全力为远征军输送弹药和给养,成为重要支撑力量。这些爱国行动,有力鼓舞了民众抗战士气。

各族人民为抗战提供了全方位支援:担任向导引路、组成担架队抢救伤员、侦察传递情报、修复道路桥梁,甚至在腾冲战役中协助制造攻城器械。这种军民一体、生死与共的关系,成为滇西反攻胜利的重要保障。

回顾云南各族人民团结抗战的峥嵘岁月,从参军血战到筑路支前,各族儿女以牺牲与团结铸就了不可磨灭的历史功绩。抗战的胜利不仅属于军事,更是一场深刻的精神凝聚,它打破了地域与族群的隔阂,将云南各族人民的命运与整个中华民族的命运紧密相连。我们应珍视民族团结,深化交往交流交融,凝聚各族力量,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而共同奋斗。

[作者系云南省社会科学院历史研究所(文献研究所)助理研究员]