本报记者 沈艳

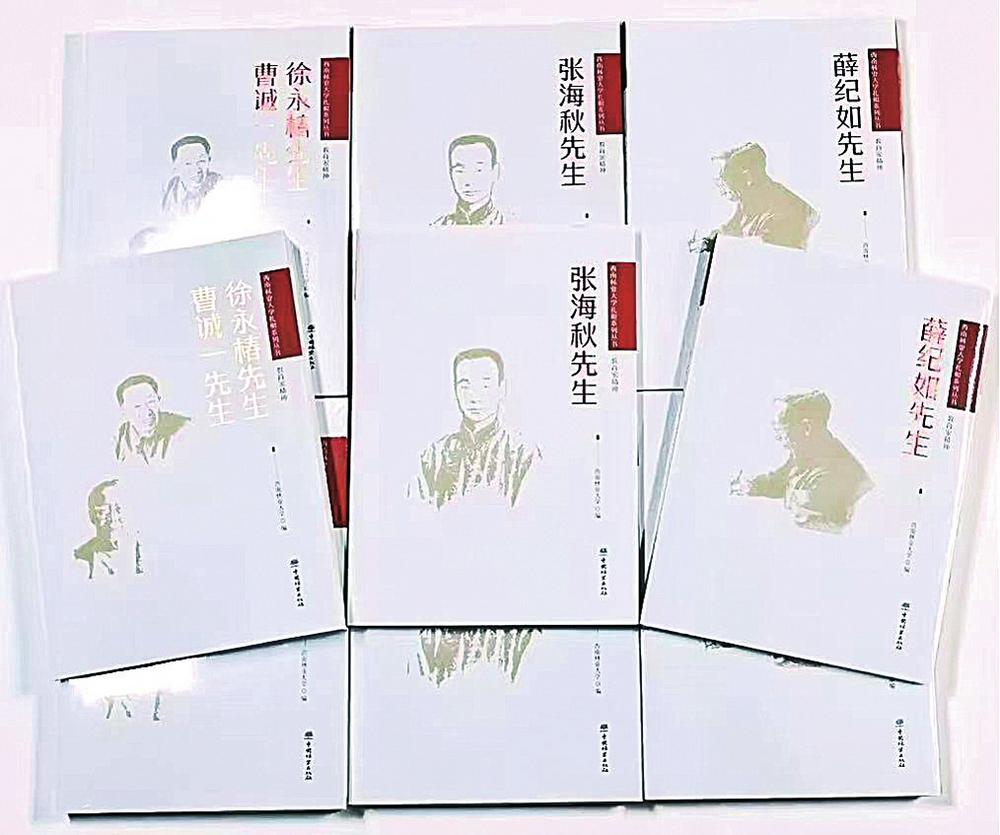

在云南这片生态资源富集的红土地上,高等教育的发展始终与祖国边疆的建设同频共振。近日,西南林业大学推出《西南林业大学扎根系列丛书·教育家精神》(以下简称《扎根系列丛书》),以三卷本、近60万字的规模,系统梳理并记录了张海秋、徐永椿、曹诚一、薛纪如四位林业教育先贤的生平事迹与学术精神。该丛书的出版,不仅是对学校办学历史的深度梳理,更是对“扎根中国大地办大学”理念的生动诠释。

“扎根”之名的深意。“扎根”既是林业事业的自然隐喻,也是教育事业的精神内核。丛书主编、西南林业大学党委副书记魏宏教授在丛书首发式上谈道:“树木成材,必须向下扎根、向上生长;树人成才,亦需厚植根基、坚定理想。”这一命名,既呼应了习近平总书记“扎根中国大地办大学”的殷切期望,也凝练了西林人薪火相传的价值追求。正如该校校歌中所唱:“我们是青松,我们是白杨,理想的根须扎在祖国的土地上。”翻开丛书,中国现代林业教育先驱张海秋先生的身影徐徐走来,这位云南林业高等教育与中国森林经理学学科的创始人,用40余年教育生涯践行“科学救国”的初心;徐永椿、曹诚一夫妇并肩深耕植物分类与昆虫研究,在边疆林学领域写下协同攻关的佳话;被称作“云南竹子第一人”的薛纪如先生,唤醒沉睡的竹类资源、开发“绿色的金矿”,创建的竹类标本室在国内外享有盛誉。他们从五湖四海汇聚西南边疆,将论文写在云岭群山之间,把育人使命融入三尺讲台,共同勾勒出西林人“爱国奉献、艰苦创业、扎根边疆、创新求实”的历史传统,成为“树木树人、至真至善”校训的生动注脚。

五年磨一剑:以敬畏之心书写校史文化。丛书的编纂,是一场跨越时空的对话。从2021年启动到2025年正式出版,编委会历时五年,走访数十位老教授与先贤家属,查阅上万页档案资料,反复打磨文稿细节。书中既有亲属深情的回忆,也有学生真挚的追思,更收录了先贤部分论著与手稿,多维度还原了教育家的学术轨迹与人格魅力。编者在后记中写道:“西林之今日,离不开老一辈西林人艰苦创业与辛勤付出,先生们的精神早已镌刻在西林人心中。这套书不仅是对先贤的致敬,更是对其精神的延续。”正是这份对历史的敬畏,让《扎根系列丛书》超越了简单的史料汇编,成为一部融合个人叙事与时代印记的“精神史稿”。

校史与思政:让“大先生”成为青春引路人。如何让厚重的校史焕发时代生命力?西南林业大学以“校史里的思政课”为切入点,将《扎根系列丛书》内容融入教育教学,践行学校“红为底色、绿为特色、红绿相融”的思政育人模式。在首发式后的研讨会上,“永椿班”学生代表感慨:“读先生的故事,仿佛触摸到一代知识分子的风骨。他们教会我们,什么是真正的热爱与坚守。”据介绍,下一步学校将推动丛书成为“行走的思政课”,将书中故事融入课堂、呈现舞台、走进山水,让先生故事成为鲜活的思政案例库,让“大先生”精神浸润青年心灵。

传承与展望:从校史文化中汲取前行力量。西南林业大学党委书记李永勤高度评价《扎根系列丛书》的出版,希望扎根精神成为西林人文化传承创新的精神标识,也希望这套丛书成为“连接过去与未来的桥梁”,激励新一代西林人扎根专业、服务社会,在生态文明建设中续写华章。

在加快建设教育强国的今天,《扎根系列丛书》以其深厚的历史底蕴与鲜明的时代价值提醒我们:大学不仅要有大楼大师,更要有浸润人心的精神传承。