王天浩

1937年抗日战争全面爆发,中华民族处于危难之际,东部沿海地区和内地的大量工业企业、高校、科研院所等纷纷西迁至云南昆明及其周边地区。西迁高校中,除了广为人知的北京大学、清华大学和南开大学组成的国立西南联合大学以外,国立中山大学、国立艺术专科学校等一批学校同样在祖国的西南边疆筚路蓝缕,共同书写了一段教育史上的传奇。

国立艺术专科学校(以下简称“国立艺专”),其前身为国立北平艺术专科学校和国立杭州艺术专科学校,是20世纪初民族救亡图存背景下先后成立的两所美术教育学府。1937年抗战全面爆发后,北平艺专南迁,到达湖南沅陵后,于1938年奉令与西迁的杭州艺专合并成立国立艺专。面对抗战形势的急转直下,国立艺专被迫再西迁至云南昆明。本文从档案视角,回顾国立艺专西迁昆明后开展的抗日救亡活动及办学历史片段。

安江村的“安定时光”

1939年12月,国立艺专迁至云南昆明呈贡县江弯乡安江村(现属昆明市晋宁区),在这之前,1939年1月至12月间,国立艺专师生曾租借在昆明市区的东寺街、文林街等地,但随着日军空袭加剧,国立艺专又迁往昆明郊区——滇池边的安江村,在这个条件艰苦但风景秀丽民风淳朴的乡村继续办学,在这里,国立艺专的教学活动得到恢复,公共课、专业课相继开设。其中的一份档案这样记录道:“择定江弯乡安江村为校址,并经商得当地士绅同意,借定该村关圣宫、观音寺……龙王庙、地藏寺等六所全部房屋为校舍,已由该校从事修葺……”(1939年11月23日云南省政府发出《关于协助国立艺术专科学校租借房舍由的训令》),国立艺专得以在安江村坚持艺术教学、培育艺术新人、保存艺术文脉。

直接投身抗日救亡运动

1940年初,刚从昆明市区迁至安江村后不久,面对时局变化,国立艺专师生在校长滕固的带领下发出通电,直接投身到抗日救亡运动中,积极参与、宣传全民族抗战,展现民族大义。

在1940年3月23日国立艺专发布的通电中,学校全体师生表达了拥护抗战国策的坚定态度,并一致声讨当时与日方签订密约的叛国行为,展现出誓与国家共存亡的决心。这一行动充分体现了师生们高度的责任感和深沉的民族大义。

用手中画笔积极宣传抗战

国立艺专被称为“艺术界的西南联大”。这所抗战中“漂泊的艺术殿堂”在云南昆明期间汇集了众多当时的艺术大师,并培养了诸如吴冠中、董希文、李可染、朱德群、赵无极等一批现当代艺术大师。受到艺术启蒙的学生,在面对民族危亡的关头,自觉自醒,纷纷拿起手中的画笔,以笔为武器,举办抗敌画展,参观者络绎不绝,在当时的在昆高校中产生了巨大反响:

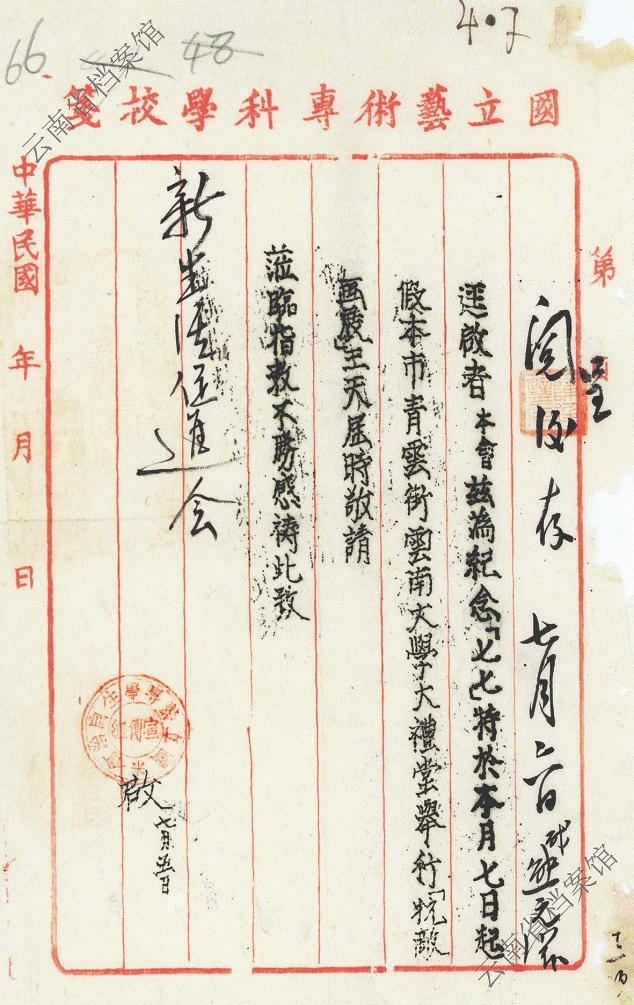

“本会兹为纪念‘七七’,特于本月七日起,假本市青云街云南大学大礼堂举行‘抗敌画展’三天,届时敬请,莅临指教,不胜感祷,此致”。这是云南省档案馆馆藏的一份1939年7月5日的档案,从这份档案中可以清晰地看到“抗敌画展”的主办方是国立艺专的学生自治会宣传组。相关资料显示,国立艺专在昆明期间多次举办这类画展,受到艺术启蒙和民族精神唤醒共同启迪之下的学生们创作出了大量以抗战为主题的现实主义作品,使抗战艺术更加绚丽多彩。

抗战时期艺术家的成长

抗战时期,国立艺专大师云集,积累了十分雄厚的艺术师资,如林风眠、滕固、吕凤子、潘天寿等先后在该校任职教学。其中,吕凤子、陈之佛、潘天寿因卓越的艺术建树和教育水准被人们尊称为“艺专三杰”,成为抗战时期艺术教育的模范。国立艺专以特有的艺术教育优势、艺术创作优势,推动了抗战时期我国艺术事业的迅速发展。其培养的学生,如赵无极、朱德群、吴冠中等人先后赴欧洲留学,最终均成为具有国际影响力的一代艺术大师。更为可贵的是,在家国危亡之际,一些学生选择了追求革命的道路,他们奔赴革命圣地延安,成为后来新中国艺术的栋梁……正因为这些优秀艺术群体的出现,使国立艺专成为抗战时期在大后方抗战艺术教学、积极服务抗战的一股重要力量。

1940年8月6日,日军攻占越南海防,一时云南防务告急,国立艺专接到再做迁校准备之命令,于是,该校随即迁往四川璧山县,1941年再次迁至重庆沙坪坝,至抗战胜利后于1946年终得以迁回杭州。

从云南省档案馆馆藏有关国立艺专档案史料中可以看出,虽然在昆明的办学时间不长,但国立艺专积极宣传全民族抗战,积极开展艺术教学活动,在当地普及先进科学文化和艺术教育,泽被地方文化和艺术教育的发展。

(作者单位:云南省档案馆)