李有文

2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》的发布,再次释放出强农惠农富农的强烈信号,对做好当前和今后一个时期“三农”工作指明了前进方向。回顾新中国初期,在老一辈无产阶级革命家推动边疆建设、巩固民族统一的历史背景下,云南省政府发布《云南省1952年农业税减免实施办法》(以下简称《办法》),其中立足边疆实际、兼顾民生与稳定的税收调节思路,与当前“三农”工作中“保民生、促公平、强边疆”的核心目标深度契合,以史为鉴,可为今天边疆地区乡村振兴与民族共同发展提供历史镜鉴。

《办法》出台的历史背景

1952年新中国成立初期,云南省刚历经战乱,全省农业基础设施遭遇严重的破坏,作为边疆省份,经济基础薄弱,亟待政策扶持以激发生产活力。同时,20世纪50年代初完成的土地改革虽使数百万农民分到土地,但却揭示出像生产资料短缺等新的矛盾。又因旱涝灾害频繁降临,农民收入有着剧烈的上下波动,如何巩固土地改革成果、杜绝因税负过重造成返贫成为紧迫课题,这一困境在边疆治理特殊语境下愈发错综复杂。云南的土地上聚居着多个民族,各种矛盾交织,亟须采用税收优惠政策加大各个民族的向心力。1952年春夏期间连旱引发的严峻灾害,导致全省多地陷入饥荒、粮食减产超三成,灾情与传统田赋制度的叠加形成“税灾共振”效应,最终倒逼政府把农业税减免作为破解经济困局、促进边疆社会稳定的关键政策工具。

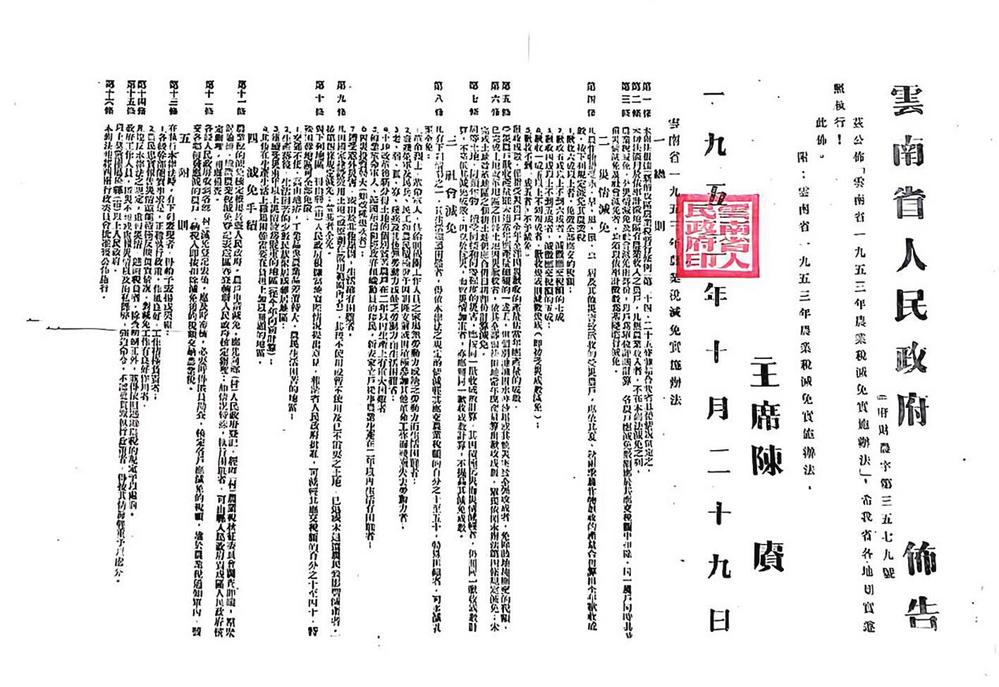

《办法》的主要内容

《办法》采用五章的划分,整个文本有16条。总则部分表示《办法》以中央政务院农业税政策作依据,结合云南的实际情况而制定,以实现农业税减免工作规范为目标,其适用范围囊括云南省从事农业生产且拥有农业收入的全部农户。然而,对于无故抗拒纳税的农户,则不在减免之列。农业税减免分为灾情减免与社会减免两大类别,均以户为单位进行评定和计算,各户之减免税额将在其应交税额中予以扣除。若同一农户同时满足两类减免条件,则将执行其中较高的减免标准,以确保政策的公平性与合理性。

就灾情减免情况而言,《办法》按照农作物受灾致欠收的严重程度,按照科学合理的方式划分出4个减免档次,若欠收程度超过50%且不足60%者,采取减免税额70%的措施;若欠收程度达到40%以上却不足50%者,实行税额50%的减免;若存在欠收比例在30%以上不到40%的情形,采取减免30%税额的做法;若遇到欠收比例未达30%的状况,不进行税额减免。针对受灾农户计税土地因灾情形成完全失收的情形,《办法》表明可对该地块全年税额进行免除,以此展示对受灾农户的切实关怀。从已完成土地改革的地区这个角度,将以农户全部土地应缴的税额为参照核算减免成数,其中那些未完成土改的地域,会按照同等土地受灾情形开展评定,以此保障政策的连续性与统一性,若同等土地里的同类作物遭遇同程度灾害时,《办法》规定需采用同一标准计算欠收成数,其中“成数”一词明确指向受灾农户本年实收产量占常年应产量的比值,用以精确反映灾情对农户收成产生的后果。其中不管农户对于抗灾是积极付诸行动还是消极搁置不理,皆按此既定标准核算减免比例,以此维护《办法》所涉政策的公正权威。

《办法》也将特殊群体的农业税减免问题纳入关注范围,其中供给制工作人员家属、烈属、军属中缺乏劳动力的群体;安家开展生产活动未满2年的转业军人;年老体弱、孤寡残疾且缺乏劳动力的特殊困难群体;新得到土地2年内生产出现重大困难的对象;由政府组织进行移民后新立户、2年内出现生活困难的人员;意外灾害造成生活陷入困境的对象;有着交通闭塞情况、生产落后的少数民族聚居区;“社会减免”对象里有经县以上政府认定需照顾的其他主体,减免幅度依照农户实际情况酌定,减免幅度以应缴税额的10%至50%设定上限和下限。就特困户这一群体而言,经专署审核批准后可把农业税全额豁免,进而体现政府对弱势群体的呵护与援助。

为提高政策权威性及规范性,《办法》额外规定了相配套的执行程序及奖惩机制。就执行程序方面而言,《办法》规定农户得如实填报《农业税减免申报表》,完成村评议、区审核工作后报县人民政府核定,收到申报表之后各级政府需实地检查农户实际情形,把减免税额核定清楚后书面通知纳税人。纳税人需按照经核定减免后的税额,按时缴纳农业税,为保证税收按时入库及政策有效开展。同时《办法》对秉持实事求是执行政策的干部和如实申报、积极协助税收工作的群众进行表彰奖励,激励广大干部群众积极投身农业税减免工作开展。

《办法》的历史意义

减轻农民负担,激发生产活力。新中国成立初期,云南农村经济基础薄弱,农民税负压力沉重。《办法》通过减免农业税直接降低农民负担,使其能够留存更多粮食用于生活改善和生产投入。政策实施后,农民生产积极性显著提高,推动了土地改革成果的巩固,加速了农业合作化运动的开展。同时税收减免与政府推广良种、兴修水利等扶持措施相结合,为云南农业生产技术改进和粮食增产奠定了基础,为国家工业化战略提供了稳定的农产品支持。

促进社会公平,强化基层治理。《办法》通过调整累进税率和免征额度,体现了“多收入多负担、少收入少负担”的公平原则,纠正了旧社会赋税不均的弊端。尤其是对贫困山区和受灾地区的定向减免,彰显了新政权的政策温度。在基层执行层面,《办法》要求严格核算土地产量、规范征管流程,既遏制了地方摊派和贪污的现象,也推动基层干部深入农村了解实情,强化了政权组织与农民的联系。这一过程有效提升了新政权的治理效能,为云南农村社会秩序重构和社会主义改造创造了条件。

缩小民族差距,维护边疆稳定。云南作为边疆多民族省份,民族地区经济发展长期滞后。《办法》特别规定对少数民族聚居区、边境沿线及高寒山区实施更大力度的税收减免,通过经济扶持缩小区域发展差距。这一举措不仅缓解了民族地区的生存压力,更以实际利益增进了少数民族群众对新生人民政权的认同。

[作者单位:西南林业大学马克思主义学院;本文系四川省高校人文社会科学重点研究基地·四川党史党建研究中心资助项目“朱德林业建设思想研究”(课题编号:DSDJ25-11)的阶段性成果]