“十四五”以来,文山壮族苗族自治州紧紧围绕农民增收这个要务,将促农增收和基层治理作为乡村工作的重中之重,认真落实脱贫人口持续增收等三年行动,答好群众持续增收“五问”,农民收入呈现持续稳步增长势头。2024年,全州农村常住居民人均可支配收入为16475元,比2020年增长37.3%。今年前三季度收入为12336元,同比增长6.1%。

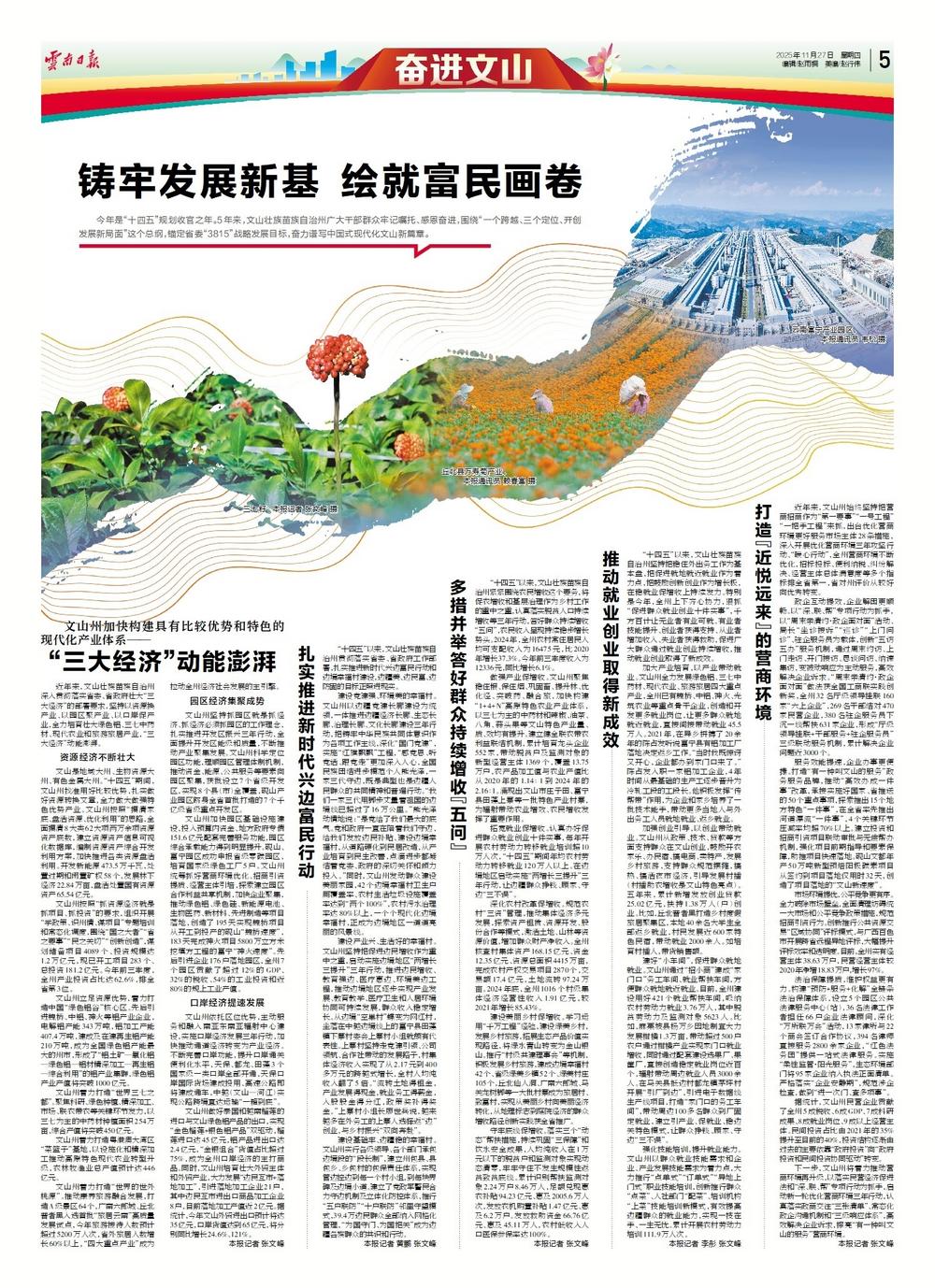

做强产业促增收。文山州聚焦稳住粮、保住烟、巩固畜、提升林、优化经、突破药、融合旅,加快构建“1+4+N”高原特色农业产业体系,以三七为主的中药材和辣椒、油茶、八角、蒜头果等文山特色产业量、质、效均有提升。建立健全联农带农利益联结机制,累计培育龙头企业552家,带动脱贫户及监测对象的新型经营主体1369个,覆盖13.75万户,农产品加工值与农业产值比从2020年的1.14∶1到2024年的2.16∶1。涌现出文山市庄子田、富宁县田蓬上寨等一批特色产业村寨,为辐射带动农业增效、农民增收发挥了重要作用。

拓宽就业促增收。认真办好促进群众就业创业十件实事,每年开展农村劳动力转移就业培训超10万人次,“十四五”期间年均农村劳动力转移就业120万人以上。在边境地区启动实施“两增长三提升”三年行动,让边疆群众挣钱、顾家、守边“三不误”。

深化农村改革促增收。规范农村“三资”管理,推动集体经济多元发展,探索资产租赁、资源开发、股份合作等模式,激活土地、山林等资源价值,增加群众财产净收入。全州核查村集体资产168.15亿元、资金12.35亿元、资源总面积4415万亩,完成农村产权交易项目2870个,交易额17.4亿元,土地流转97.24万亩。2024年底,全州1016个村级集体经济经营性收入1.91亿元,较2021年增长85.43%。

建设美丽乡村促增收。学习运用“千万工程”经验,建设绿美乡村,发展乡村旅游,拓展生态产品价值实现路径,将绿水青山转变为金山银山。推行“村级共建理事会”等机制,积极发展乡村旅游,建成边境幸福村42个、省级绿美乡镇52个、绿美村庄105个,丘北仙人洞、广南六郎城、马关龙树脚等一大批村寨成为旅居村、致富村,实现从美丽乡村向美丽经济转化,从地理标志到庭院经济的群众增收路径创新实践获全省推广。

守牢底线促增收。落实三个“动态”帮扶措施,持续巩固“三保障”和饮水安全成果,人均纯收入在1万元以下的脱贫户和监测对象实现动态清零,牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。累计识别帮扶监测对象2.24万户8.46万人,足额兑现惠农补贴94.23亿元、惠及2005.6万人次,发放农机购置补贴1.47亿元、惠及6.2万户。发放救助资金66.76亿元、惠及45.11万人,农村低收入人口医保参保率达100%。

本报记者 张文峰