傅立勇

这次旅行,原本打算去远一点的地方,可妻执意说就去西双版纳傣族自治州吧,这儿近!的确,贵州与云南,恰似背靠背、手挽手的好兄弟。我们居住的毕节,正处于横跨黔西北、滇东北的乌蒙山腹地,一条条逶迤绵延的山岭,犹如天然的纽带,将云贵紧紧相连。

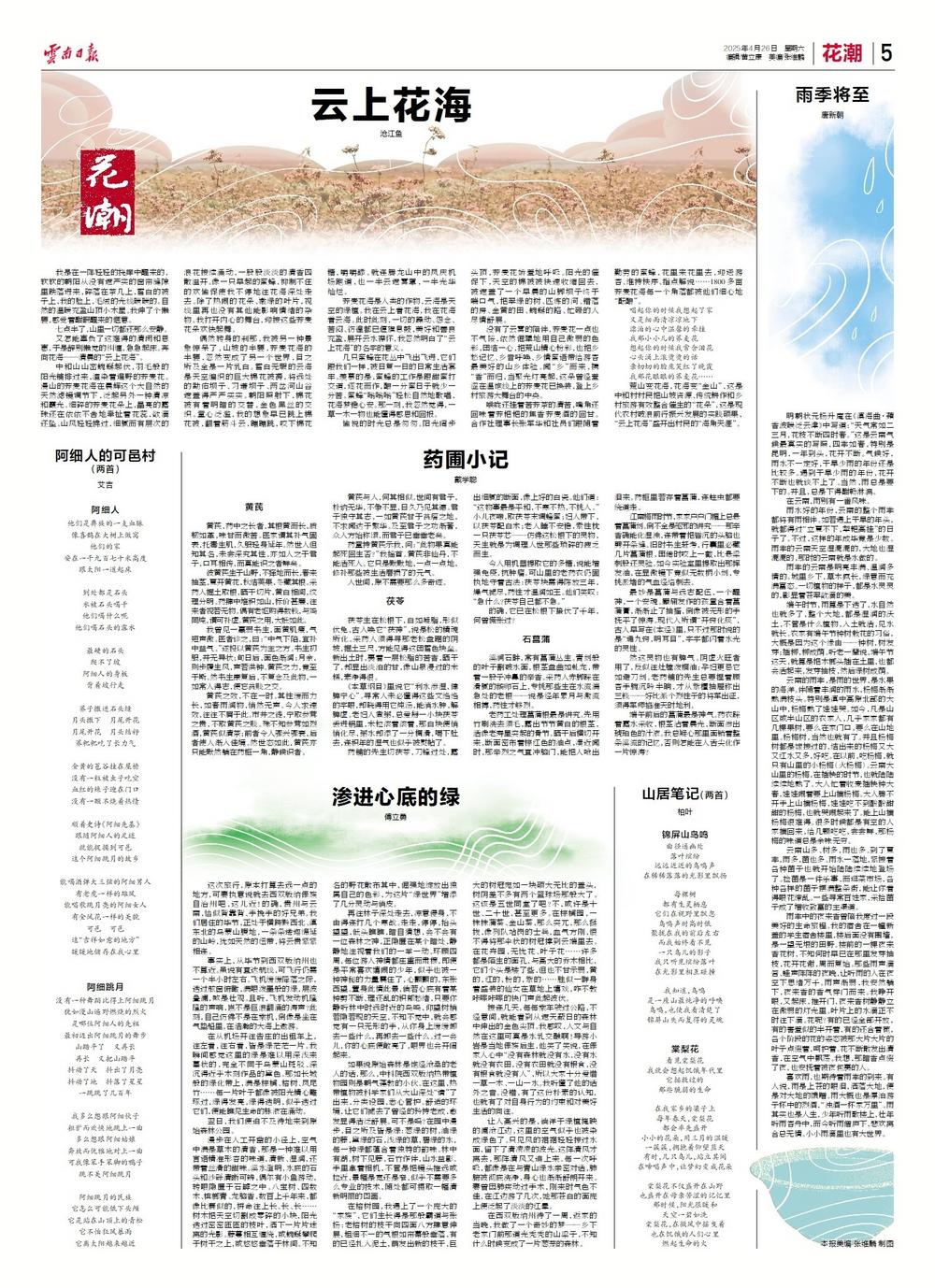

事实上,从毕节到西双版纳州也不算近。虽说有直达航线,可飞行仍需一个半小时左右。飞机缓缓降落之际,透过舷窗俯瞰,满眼泼墨般的绿,层波叠澜,煞是壮观。且听,飞机发动机隆隆的声响,岂不是巨浪翻涌的涛声?此刻,自己仿佛不是在乘机,倒像是坐在气垫船里,在浩瀚的大海上遨游。

在从机场开往告庄的出租车上,往左看,往右看,皆是绿茫茫一片。我瞬间感觉这里的绿是难以用深浅来摹状的,完全不同于乌蒙山斑驳、深沉得近乎木刻作品的黛色。那如长城般的绿化带上,满是棕榈、榕树、凤尾竹……每一片叶子都像被阳光精心雕琢过,绿得发亮,绿得透明,似乎透过它们,便能瞧见生命的脉液在涌动。

翌日,我们便迫不及待地来到原始森林公园。

漫步在人工开凿的小径上,空气中满是草木的清香,那是一种难以用言语精准形容的味道,清新、湿润,还带着丝滑的甜味。溪水澄明,水底的石头和沙砾清晰可辨,偶尔有小鱼游动,转眼隐匿于石罅之中。八宝树、四数木、槟榔青、龙脑香,数百上千年来,都像比赛似的,拼命往上长、长、长……树木把天空切割成零碎的小块,阳光透过密密匝匝的枝叶,洒下一片片迷离的光影。藤蔓相互缠绕,或蜿蜒攀爬于树干之上,或悠悠垂落于林间。不知名的野花散布其中,倔强地绽放出独属自己的色彩,为这片“绿世界”增添了几分灵动与俏皮。

再往林子深处走去,凉意侵身,不由得连打几个寒战。走走,停停,抬头望望,低头瞧瞧,暗自猜想,会不会有一位森林之神,正隐匿在某个暗处,静静地注视着我们的一举一动。环顾四周,每位游人神情都庄重而肃穆,即便是平常喜欢嬉闹的少年,似乎也被一种神秘的力量震住了,心颤颤的,东张西望。置身此情此景,倘若心底有着某种剪不断、理还乱的积郁愁绪,只要你静听林中时远时近的鸟鸣,仰望树梢若隐若现的天空,不知不觉中,就会感觉有一只无形的手,从你身上缓缓卸去一些什么,再卸去一些什么。过一会儿,你的心底便敞亮了,眼界也会开阔起来。

如果说原始森林是饱经沧桑的老人的话,那么,中科院西双版纳热带植物园则是朝气蓬勃的小伙。在这里,热带植物被科学家们从大山深处“请”了出来,分类设园,悉心管护。舒适的环境,让它们褪去了曾经的矜持老成,愈发显得活泛舒展。可不是吗?在园中漫步,目之所及皆是绿:葱绿的树,油绿的藤,黛绿的石,浅绿的草,碧绿的水,每一种绿都蕴含着独特的韵味。林中有湖,树下见藤,石竹作伴,山水益彰。手里拿着相机,不管是把镜头推远或拉近,景幅是宽还是窄,似乎不需要多么专业的技术,随处都可摄取一幅清新明丽的图画。

在榕树园,我遇上了一个庞大的“家族”,它们生长得是那般霸道与张扬:老榕树的枝干向四面八方肆意伸展,粗细不一的气根如帘幕般垂落,有的已经扎入泥土,萌发出新的枝干,巨大的树冠宛如一块硕大无比的盖头,树阴差不多有两个篮球场那般大了。这该是五世同堂了吧?不,或许是十世、二十世,甚至更多。在棕榈园,一株株蒲葵、金山葵,那么突兀,那么挺拔,像列队站岗的士兵,血气方刚,恨不得将那伞状的树冠撑到云端里去。在花卉园,无忧花、叶子花……许多都是陌生的面孔,与高大的乔木相比,它们个头是矮了些,但也不甘示弱,黄的,红的,粉的,紫的……胜似一群身着盛装的仙女在草地上嬉戏,咋不教咔嚓咔嚓的快门声此起彼伏。

接连几天,每每乘车驶过公路,不经意间,就能看到从遮天蔽日的森林中伸出的金色尖顶。我感叹,人文与自然在这里可真是水乳交融啊!导游小岩是当地傣族后生,他笑了笑说,在傣家人心中“没有森林就没有水,没有水就没有农田,没有农田就没有粮食,没有粮食就没有人”,所以大家十分爱惜一草一木、一山一水。我听懂了他的话外之音。没错,有了这份朴素的认知,也就有了对自身行为的约束和对美好生活的向往。

让人高兴的是,徜徉于绿植掩映的澜沧江边,这里的空气似乎也被染成绿色了。只见风的裙裾轻轻掠过水面,留下了清凌凌的波光。这阵清风才离去,那阵清风又追上来。每一次呼吸,都像是在与青山绿水亲密对话,肺腑被彻底洗净,身心也渐渐舒朗开来。妻曾因肺疾动过手术,刚来时气色不佳,在江边游了几次,她那苍白的面庞上便泛起了淡淡的红晕。

在西双版纳州待了一周,返家的当晚,我做了一个奇妙的梦——乡下老家门前那道光秃秃的山梁子,不知什么时候变成了一片葱茏的森林。