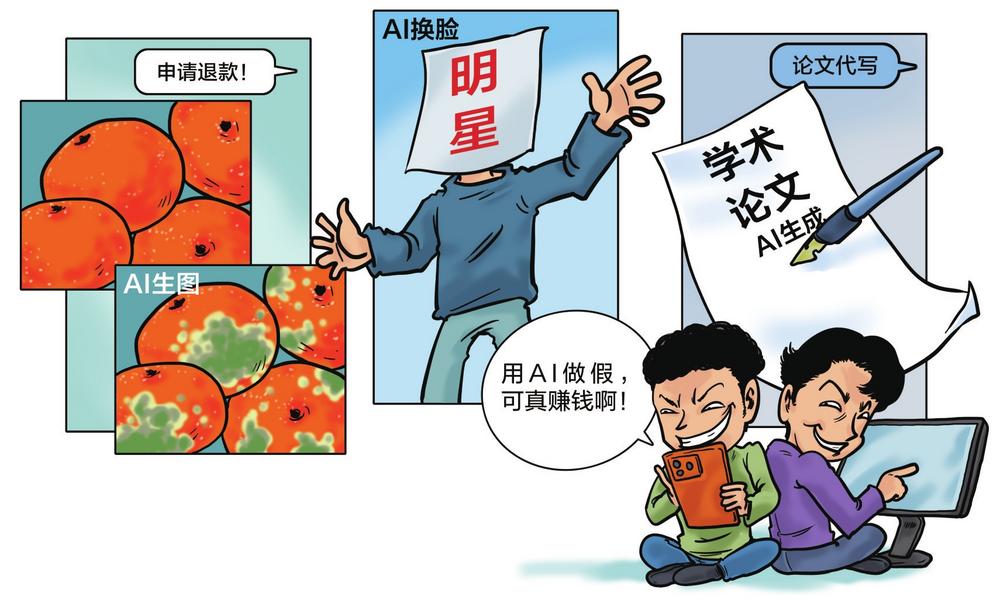

“双十一”购物潮刚落幕,利用AI伪造商品瑕疵图片、恶意套取“仅退款”的乱象却在电商平台间悄然蔓延,令商家遭受经济损失,也破坏了电商平台赖以生存的信任根基。

输入“给水果添加霉斑”等指令,AI即可批量生成“证据图”。更有甚者,将此类操作包装成“288元包教包会”的牟利项目。面对此类造假,多数平台面对海量订单与逼真造假图片难以精准识别,商家即便自行使用检测工具,也面临成本高、检测结果不被认可的难题。若放任“造假—获利”模式蔓延,必将推高整体交易成本,最终损害的是所有消费者的长远利益。更值得注意的是,AI滥用问题也存在于其他领域,从论文代写到伪造名人直播,技术迭代速度远超治理响应速度,不断冲击商业秩序与社会诚信。数字经济的繁荣,必须建立在坚实的信任基础之上。唯有坚守“技术向善”伦理底线,让规则追上技术的脚步,以良法维护良序,让诚信成为不可逾越的底线,才能守护好数字经济的清朗生态。

本报记者 王世涵 文