晨光漫过山脊,芒景村在薄雾中舒展腰肢。山岚挟着蕨类与露水的清冽,轻轻撞入肺腑。虽然这里偏安一隅,但传统文化与现代文明兼收并蓄,流泻出茶与人的禅意栖居。

芒景村位于普洱市澜沧拉祜族自治县景迈山,世居于此的布朗族和傣族先民,在原始森林系统中探索出种植林下茶的种植技术,并延续至今。2.8万亩古茶林是目前发现面积最大、保存最完好、年代最久远的人工栽培型古茶林。2023年9月17日,中国“普洱景迈山古茶林文化景观”在联合国教科文组织第45届世界遗产大会上通过审议被列入《世界遗产名录》,成为全球首个茶主题世界文化遗产。

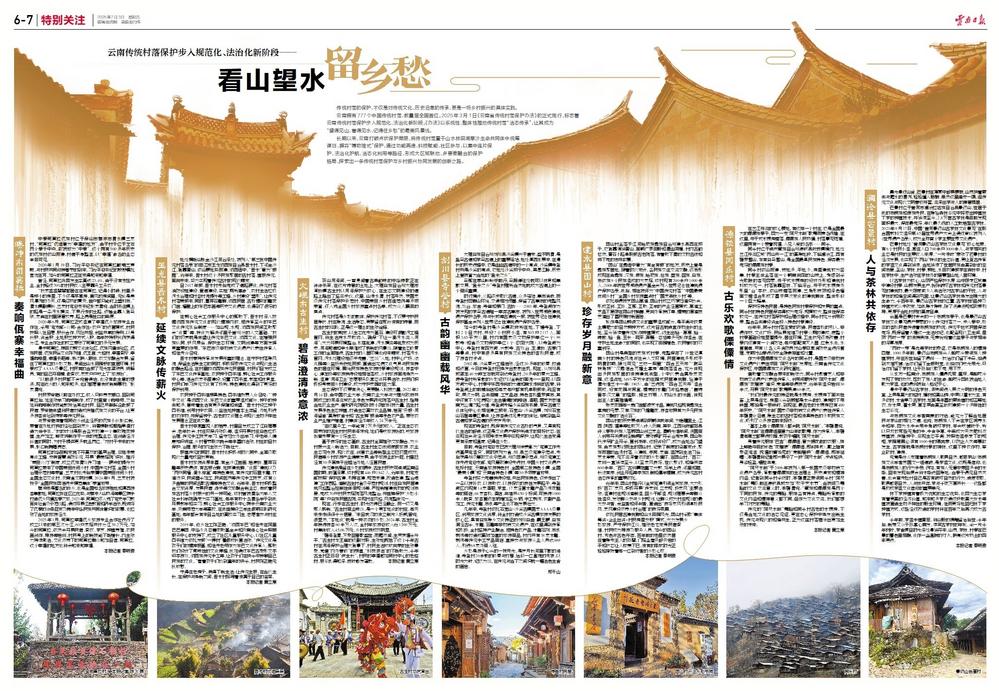

芒景村地处“普洱景迈山古茶林文化景观”核心地带,有6个村民小组,常住人口700余户3000余人,与茶相关的业态是村民的主要收入来源。“一片绿叶”带动了芒景村的经济发展,也实现了“两山”转化的生态价值,更让亘古传承的茶祖文化得到延续。当地延续了世居民族由高到低的空间布局,圣山、茶林、村寨、耕地、水田构建起茶在森林中、村在茶林中、生产活动在茶林外的智慧型山地人居环境。

以古茶林为核心,山顶严格保护水源、山中限定区域集中建设村寨、山脚发展生产,拆除破坏古茶林和传统村落景观的建筑物,最大限度减少人类活动对古茶山的干扰,人与茶林的和谐空间得到巩固,让景迈山古茶林焕发出强大的生命力。千百年来,景迈山古茶林的位置、古茶树的品种及种植方式从未改变。如此原汁原味,除了法律法规和政策引导,更源于当地村民的高度自律。

翁基是芒景村委会的一个布朗族寨子,也是景迈山古茶林文化景观遗产要素的9个传统村落之一。步入寨中,朴实的客栈民宿传递着布朗族的热忱;传统干栏式民居保存完好,既保留着火塘这一生活印记,也配备现代卫生间,屋顶“两叶一芽”的独特装饰,无声诉说着这座寨子与茶相伴的深厚渊源。

“两叶一芽”是优等茶叶的象征,它是布朗族人的精神图腾。1000多年前,景迈山布朗族头人帕哎冷带领族人种植茶树,并在去世后留下遗训——我给你们留下牛马,怕遇到灾难死掉;给你们留下金银财宝,也怕你们吃光用光;只给你们留下茶树,让子孙后代取不完、用不尽。

从北方一路南迁,布朗族人遭遇饥荒、瘟疫,是帕哎冷发现了茶的功效,拯救了族人的生命。帕哎冷因此被当地人敬为茶祖,他的遗训被后人铭记于心。

漫步于景迈山古茶林,须臾间进入层次分明的绿色天堂。上层是高大的榕树、樟树和高山栲,中层以灌木为主,有多依树、木香果及古茶树,地面是丰富的蕨类植物和苔藓地衣。乔木层、灌木层、草本层由高至低构建起一个多样性的生态系统。

与布朗族文化学者南康的对话,能充分了解当地居民与茶山的相处之道。他说,布朗族人不会在茶区饲养水牛和羊,因为水牛会用牛角破坏茶树,羊会吃掉叶子,所以只放牧那些无角的牛,牛食杂草,牛粪成为天然肥料滋养植被、传播种子,实现生态平衡。按照老祖宗定下的规矩,茶园周围必须有1000米的隔离带,以防止火灾等事故发生。古茶园就是布朗村寨的神林,这里不种农作物,禁止砍树、建房。

究竟是什么支撑着布朗族人敬畏自然、感恩茶山?布朗族文化学者苏国文一语道破,是茶祖文化,这既是信仰,也是布朗族人的行为手册。例如,有族人无意中带回多余的木柴,回来发现后便会将木柴送回原地;当寨子遇见自然灾害,也会首先检讨自己是否有破坏自然的行为。适度索取,敬畏感恩自然,人与林共存,茶与千花万草共长……这些都是构成茶祖文化信仰的重要单元。

林下茶种植有着极为优越的生态优势,也因为生态茶有着更高的经济价值,越来越多茶农通过移栽高大乔木等植被营造生物多样性的野生环境,继而更好地回归林下茶种植方式,这些经过改造的茶树将在百年之后再次成为古茶树。

千年前,茶祖手植青翠,将山野的馈赠留给后世;千年后,新芽又从子孙掌心萌发,续写古茶树的年轮。采一片千年树叶,茶香便自时光深处漫延开来,山岚、茶林、村寨在芒景的暮色里相融,化作一盏温暖的灯火,映亮这片热土的四季更迭。

本报记者 秦明豫