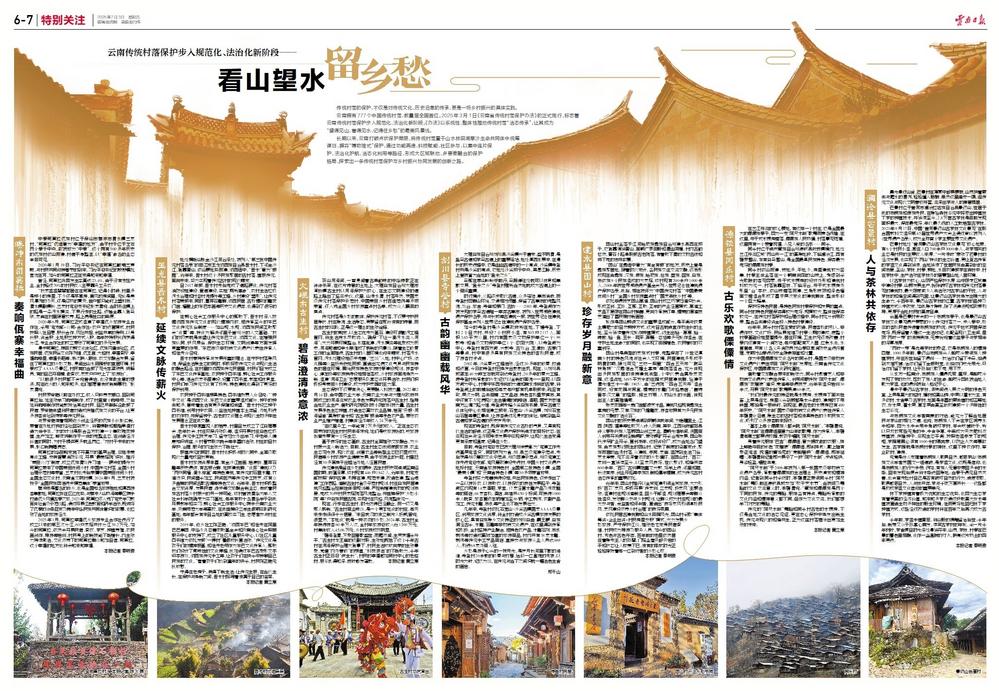

中寨司莫拉佤族村位于保山市腾冲市清水镇三家村,“司莫拉”佤语意为“幸福的地方”,由于村子位于左右两个寨子中央,故被称为“中寨”。这个拥有500多年历史的佤族村依山而建,村道干净整洁,以“幸福”命名的业态举目可见。

2020年1月19日,习近平总书记在司莫拉敲响三声鼓,与村民共同迎接春节的到来。习近平总书记的殷殷嘱托言犹在耳,如今的司莫拉正在变得越来越幸福。

曾经,司莫拉贫困发生率高达23.4%,由于没有支柱产业,全村超过70%的村民收入主要靠务工务农。

“我家祖祖辈辈都居住在司莫拉,记得小时候,村里多是矮小的房屋,不少还是茅草房,漏风的房间里,无论是寒风凛冽的冬天,还是闷热的夏天,窗户都只能钉上塑料布。”清水镇副镇长、三家村党总支书记赵家清说,当时去往镇上的路是一条污水横流、不易行走的土路,运输全靠人背马驮。家禽在村里随意放养,路上满是牲口的粪便。

2020年6月,司莫拉正式组建了幸福佤乡旅游专业合作社,采用“党支部+公司+合作社+农户”的运营模式,村民按照入社自愿、股份合作、风险共担、利益共享的原则,以身份股、资金股、土地股三种方式入股,每年按持股比例获得分红。专业合作社的成立带动了司莫拉的多元发展。

漫步司莫拉,梯田农耕文化体验区、佤族风情体验区、佤族民居、佤族民俗文化陈列馆、佤王宫、大榕树、幸福餐厅、幸福咖啡屋、幸福书吧等,渐次映入眼帘。农文旅融合发展,留住了司莫拉的乡愁文脉,浸润出山水田园般的宜居环境。村寨成了AAAA级景区,村民有的当起了观光车驾驶员、讲解员,有的自己开商铺、做餐饮,家家户户吃上了“旅游饭”。

“以前很多村民都不会说普通话,也没有做生意的想法,现在返乡的人越来越多,他们都愿意尝试新鲜事物。”赵家清说。

村民罗爱艳以前在外打工,收入只够养家糊口,回到司莫拉后,她主动学习咖啡制作,成了村里首个咖啡师,之后她将咖啡制作技能教授给其他村民,自己另辟蹊径做起了民宿。罗爱艳希望将民宿打造成传播佤族文化的平台,让更多游客体验到烤茶等传统民俗。

与罗爱艳有着相同返乡创业经历的佤族小伙赵仁新,带着在外地打拼的经验回到家乡,将青稞酥和胭脂果酒打造为伴手礼。“我的计划是联合各方构建一个集玫瑰花种植、生产加工、鲜花饼制作于一体的完整业态,在创造经济价值的同时,为村子提供更多就业岗位。”对村子未来的发展,赵仁新踌躇满志。

司莫拉的华丽蜕变离不开高效的基层治理。实施绿美亮化工程、安装智慧消防系统、开展“最美庭院”评比、推行“美丽公约”制度、成立佤族清戏传习馆……硬件的提升为司莫拉带来了中国美丽休闲乡村、中国传统村落、全国乡村治理示范村等荣誉。三家村也先后荣膺中国美丽休闲乡村、全国生态文化村、云南省文明村镇。2024年9月,三家村被授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。

腾冲市是著名的侨乡,也是全国知名旅游胜地和滇西游客集散地。司莫拉抓住区位优势,与腾冲火山热海等景区携手打造佤乡风情古寨之旅。2021年,司莫拉还入选了党史学习教育体验省级示范线路,通过开展红色教育和研学活动,既讲好了佤寨的沧桑巨变及铸牢中华民族共同体意识的故事,也拉动了当地的旅游经济。

2025年1月,司莫拉幸福佤乡旅游专业合作社进行了成立以来的第五次分红,60户家庭共计分红39.2万元。如今的司莫拉,依然会开展民宿、餐饮、茶艺、种植养殖、农民画创作、导游等培训,村民身上的新技能不断增长,内生动力持续激活,文化滋养下的司莫拉群众越加自信。司莫拉,这个幸福的地方也将会越来越幸福。

本报记者 秦明豫