在三江并流的核心腹地,有这样一个村庄,它是全国最大的傈僳族寨子,因为一支“阿尺木刮”歌舞而声名远播。在这里,井干式木楞房错落,傈僳族人民热情,村落景观斑斓,这里拥有一个带着祝福、人见人爱的名字——同乐。

同乐村位于迪庆藏族自治州德钦县叶枝镇境内,地处三江并流区域“两山夹一江”的高原地段,下临澜沧江,西有碧罗雪山,东有白马雪山,是全国最具民族特色、保存最为完好的傈僳族村寨。

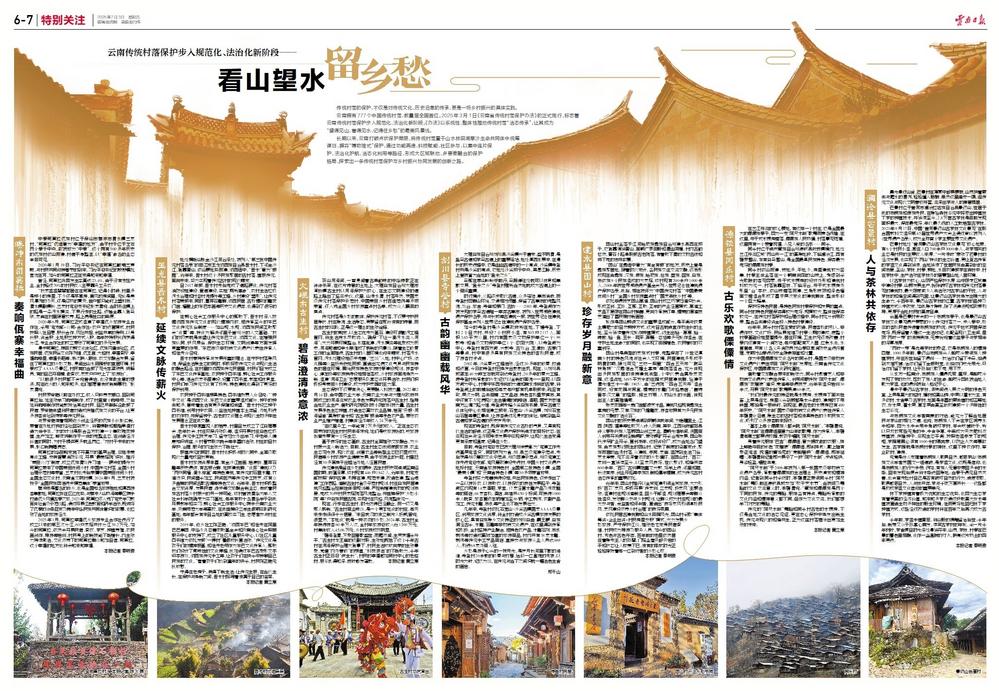

同乐村依山而建,坡地多、平地少,房屋建筑较为密集。村寨主体坐落在一个朝南向阳的山坡上,考虑到采光取暖的客观因素,井干式木楞房的设计外形和建筑材料较为统一。村落背靠密林,下临深谷,井干式木楞房外形呈“台”字状,依山坡错落而建,三角形坡顶和深色墙面交错组合形成了富于层次变化的建筑群体,整体形似一个巨大蜂巢。

保护好特色民居,是特色民族村寨保护和发展的重点。同乐村的特色民居保存得较为完好、规模较大、整体性保存较统一,在传统村落保护和治理过程中,同乐村充分利用政策,整合各类建设资金投入特色村寨建设。

近年来,同乐村村落主巷的改造,民宿客栈的引入,非遗作坊、文化广场、民俗展览馆及村寨公厕的建成,使整个村寨基础设施显著提升,居住环境、卫生状况逐渐改善。村寨内还建有一个消防站,每户都配有灭火器、应急水池,水管管道。另有12名义务消防员对山寨日常消防安全进行管理,定期对山寨进行安全隐患排查和处置。

作为中国傈僳族文化名片的同乐村,是国家级非物质文化遗产代表性项目“阿尺木刮”发源地、云南省传统文化保护区、中国傈僳族文化研究基地。

借助着文旅融合带来的新动力,同乐村邀请艺人和非物质文化遗产代表性传承人,利用闲暇传授“阿尺木刮”、傈僳族“花腊裱”编织、麦编等非遗技艺,近年来组织培训30余次,开展“阿尺木刮”歌舞展演60余次。

“我们村最传统的特征就是木楞房。木楞房下面关牲畜,上层是住宅。房屋从头到脚都是木头做的,建房时不用铁器,哪怕是一根铁钉。到现在,最古老的木楞房已有400年历史。”“阿尺木刮”国家级非物质文化遗产代表性传承人李碧清介绍道。原生态的古村落和独具特色的少数民族文化,吸引了众多游客前来探访。

“基本上每个傈僳族人都会跳‘阿尺木刮’。”李碧清说。“阿尺木刮”在傈僳语里意为山羊的歌舞。作为传承人,李碧清每周三都要进校园,教孩子唱跳“阿尺木刮”。

身着传统服饰“巴吉”(傈僳语,意为棉花做的衣服),挎上鲜艳夺目的彩色“花腊裱”(傈僳语,即斜挎包),戴上插有象征纯洁、祝福的箐鸡尾的“壳帕腊哄”(傈僳语,即羊毡帽),李碧清向记者即兴展示了一段“阿尺木刮”。步点轻快,身姿轻盈,唱腔洪亮。

“阿尺木刮”于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,承载着傈僳族的生活理念、历史演变和精神内涵。记者到同乐村采访时,李碧清正带领同乐村“阿尺木刮”舞队前往德钦县城参加“弦子艺术节”。当被问及舞蹈的文化交流意义时,李碧清说:“藏族和傈僳族是两个不同的民族,传统的舞蹈、服饰各有特点,舞蹈所承载的文化内涵和精神意义都不同,但作为文化交流,我们都想学习对方的舞蹈。”

传统的“阿尺木刮”舞蹈和同乐村古老的木楞房,不仅是当地文化的活态见证,更在悉心保护中焕发出新生机。传统与现代的和谐共生,正为这座村落描绘出更加生动的未来。

本报记者 黄立康