谢玉兰

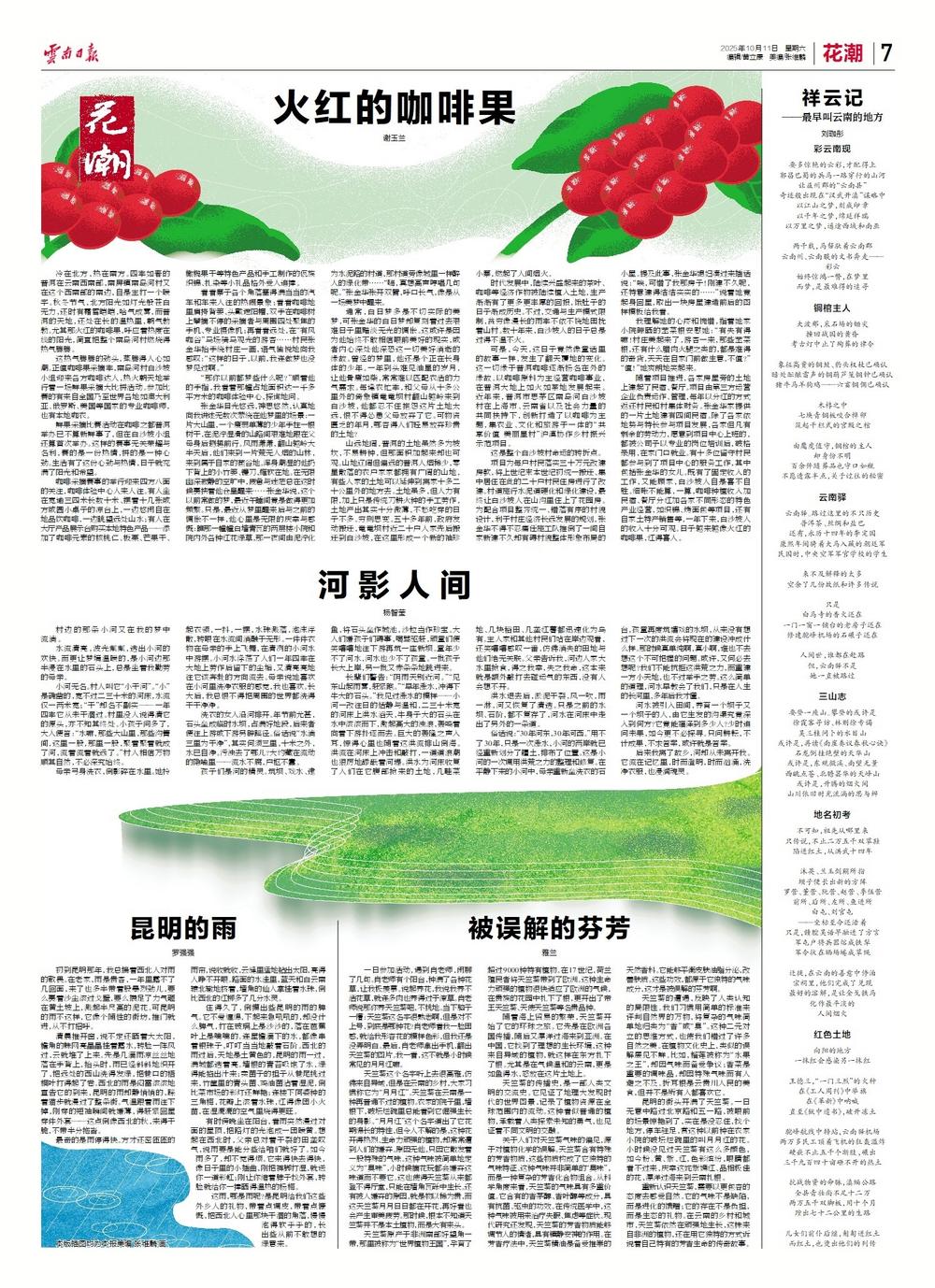

冷在北方,热在南方。四季如春的普洱在云南西南部,南屏镇南岛河村又在这个西南部的南边,自是主打一个暖字。秋冬节气,北方阳光如灯光般苍白无力,还时有霜雪皑皑,哈气成雾,而普洱的天地,还处在长的温热里,朝气勃勃。尤其那火红的咖啡果,呼应着热度在线的阳光,简直把整个南岛河村燃烧得热气腾腾。

这热气腾腾的劲头,蒸腾得人心如潮。正值咖啡果采摘季,南岛河村白沙坡小组迎来各方咖啡达人,热火朝天地举行着一场鲜果采摘大比拼活动。参加比赛的有来自全国乃至世界各地如澳大利亚、俄罗斯、美国等国家的专业咖啡师,也有本地咖农。

鲜果采摘比赛活动在咖啡之都普洱举办已不算新鲜事了,但在白沙坡小组还算首次举办。这样的赛事无关荣耀与名利,赛的是一份热情,拼的是一种心劲。生活有了这份心劲与热情,日子就充满了阳光和希望。

咖啡采摘赛事的举行迎来四方八面的关注,咖啡体验中心人来人往。有人坐在宽逾三四米长数十米、摆着十几张或方或圆小桌子的凉台上,一边悠闲自在地品饮咖啡,一边眺望远处山水;有人在大厅产品展示台购买本地特色产品——添加了咖啡元素的核桃仁、板栗、芒果干、橄榄果干等特色产品和手工制作的佤族织锦、扎染等小礼品格外受人追捧。

看看寨子各个角落塞得满当当的汽车和车来人往的热闹景象;看看咖啡地里肩挎背篓、头戴遮阳帽,双手在咖啡树上攀摘不停的采摘者与周围四处聚焦的手机、专业摄像机;再看看远处,在“有风咖谷”马场骑马观光的游客……村民张金华抬手绕村庄一画,语气愉悦地向我感叹:“这样的日子,以前,我连做梦也没梦见过啊。”

“那你以前都梦些什么呢?”顺着他的手指,我看着那幢占地面积达一千多平方米的咖啡体验中心,探询地问。

张金华目光悠远,神思悠然,认真地向我讲述无数次萦绕在他梦里的场景:一片大山里,一个瘦弱单薄的少年手拄一根树干,在泥泞湿滑的山路间艰难地跟在父母身后趔趄前行。风雨潇潇,翻山越岭大半天后,他们来到一片荒无人烟的山林,来到属于自家的苞谷地。浑身潮湿的他扔下背上的小竹篓、镰刀,瘫软在地。在无限幽深寂静的空旷中,疲惫与迷茫总在这时候裹挟着他仓皇醒来……张金华说,这个以前常做的梦,最近午睡间竟是做得更加频繁。只是,最近从梦里醒来后与之前的惆怅不一样,他心里是无限的庆幸与感慨:瞧那一幢幢白墙青瓦的两层楼小院和院内外各种红花绿草,那一夜间由泥泞化为水泥路的村道,那村道旁像城里一样醉人的绿化带……“嗨,真想高声哼唱几句呢。”张金华张开双臂,呼口长气,像是从一场美梦中醒来。

通常,白日梦多是不切实际的美梦,可张金华的白日梦却复刻着过去艰难日子里黯淡无光的惆怅。这或许是因为他始终不敢相信眼前美好的现实,或者内心深处他深恐这一切美好消逝的缘故。曾经的梦里,他还是个正在长身体的少年。一年到头难见油星的岁月,让他骨瘦如柴,常常难以匹配农活的力气需求。每逢农忙季,和父母从十多公里外的倚象镇竜竜坝村翻山越岭来到白沙坡,他都忍不住抱怨这片土地太远,恨不得怂恿父母放弃了它。可物资匮乏的年月,哪容得人们轻易放弃珍贵的土地?

山远地阔,普洱的土地虽然多为坡坎,不易耕种,但那面积加起来却也可观。山地辽阔但偏远的普洱人烟稀少,零星散落的农户家家都拥有广阔的山地,有些人家的土地可以延伸到离家十多二十公里外的地方去。土地虽多,但人力有限,加上只是传统刀耕火种的手工劳作,土地产出其实十分微薄,不愁吃穿的日子不多。穷则思变。五十多年前,政府发动搬迁,竜竜坝村近二十户人家先后搬迁到白沙坡,在这里形成一个新的袖珍小寨,燃起了人间烟火。

时代发展中,陆续兴盛起来的茶叶、咖啡等经济作物被陆续植入土地,生产渐渐有了更多更丰厚的回报,饿肚子的日子渐成历史。不过,交通与生产模式限制,贫穷像漫长的雨季不依不饶地困扰着山村。数十年来,白沙坡人的日子总是过得不温不火。

可是,今天,这日子竟然像童话里的故事一样,发生了翻天覆地的变化。这一切缘于普洱咖啡逐渐扬名在外的缘故。以咖啡原料为主经营咖啡事业,在普洱大地上如火如荼地发展起来。近年来,普洱市思茅区南岛河白沙坡村在上海市、云南省以及社会力量的共同扶持下,创新打造了以咖啡为主题,集农业、文化和旅游于一体的“共享价值 美丽星村”沪滇协作乡村振兴示范项目。

这是整个白沙坡村命运的转折点。

项目为每户村民落实三十万元改建房款,将上世纪末本世纪初统一搬迁、集中居住在此的二十户村民住房进行了改建。村道施行水泥道硬化和绿化建设,最终让白沙坡人在山沟里住上了花园房。为配合项目整齐统一、错落有序的村貌设计,利于村庄经济长远发展的规划,张金华不得不忍痛任施工队推倒了一间自家新建不久却有碍村貌整体形象布局的小屋。提及此事,张金华媳妇凑过来插话说:“唉,可惜了我那房子!刚建不久呢,还特意建得结结实实的……”说着她竟起身回屋,取出一块房屋建造前后的图样模板给我看。

我理解她的心疼和惋惜,指着她家小院晾晒的苤菜根安慰她:“有失有得嘛!村庄美起来了,游客一来,那些苤菜根,还有什么腊肉火腿之类的,都是难得的奇货,天天在自家门前做生意,不值?”“值!”她爽朗地笑起来。

随着项目推进,各家房屋旁的土地上建起了民宿、餐厅。项目由第三方运营企业负责运作、管理,每年以分红的方式返还村民和村集体财务。张金华家提供的一片土地建有四间民宿。除了各家依地势与特长参与项目发展,各家但凡有剩余的劳动力,愿意到项目中心上班的,都被公司予以专业的岗位培训后,破格录用,在家门口就业。有十多位留守村民都参与到了项目中心的服务工作,其中包括张金华的女儿。既有了固定收入的工作,又能顾家,白沙坡人自是喜不自胜。细账不能算,一算,咖啡种植收入加民宿、餐厅分红加各家不同形态的特色产业经营,如织锦、烤面包等项目,还有自家土特产销售等,一年下来,白沙坡人的收入十分可观。日子越来越像火红的咖啡果,红得喜人。