罗强强

初到昆明那年,我总揣着西北人对雨的敬畏。在老家,雨是贵客,一年里露不了几回面,来了也多半带着股暴烈劲儿,要么裹着沙尘滚过戈壁,要么攒足了力气砸在黄土坡上,溅起半尺高的泥花。可昆明的雨不这样,它像个随性的街坊,推门就进,从不打招呼。

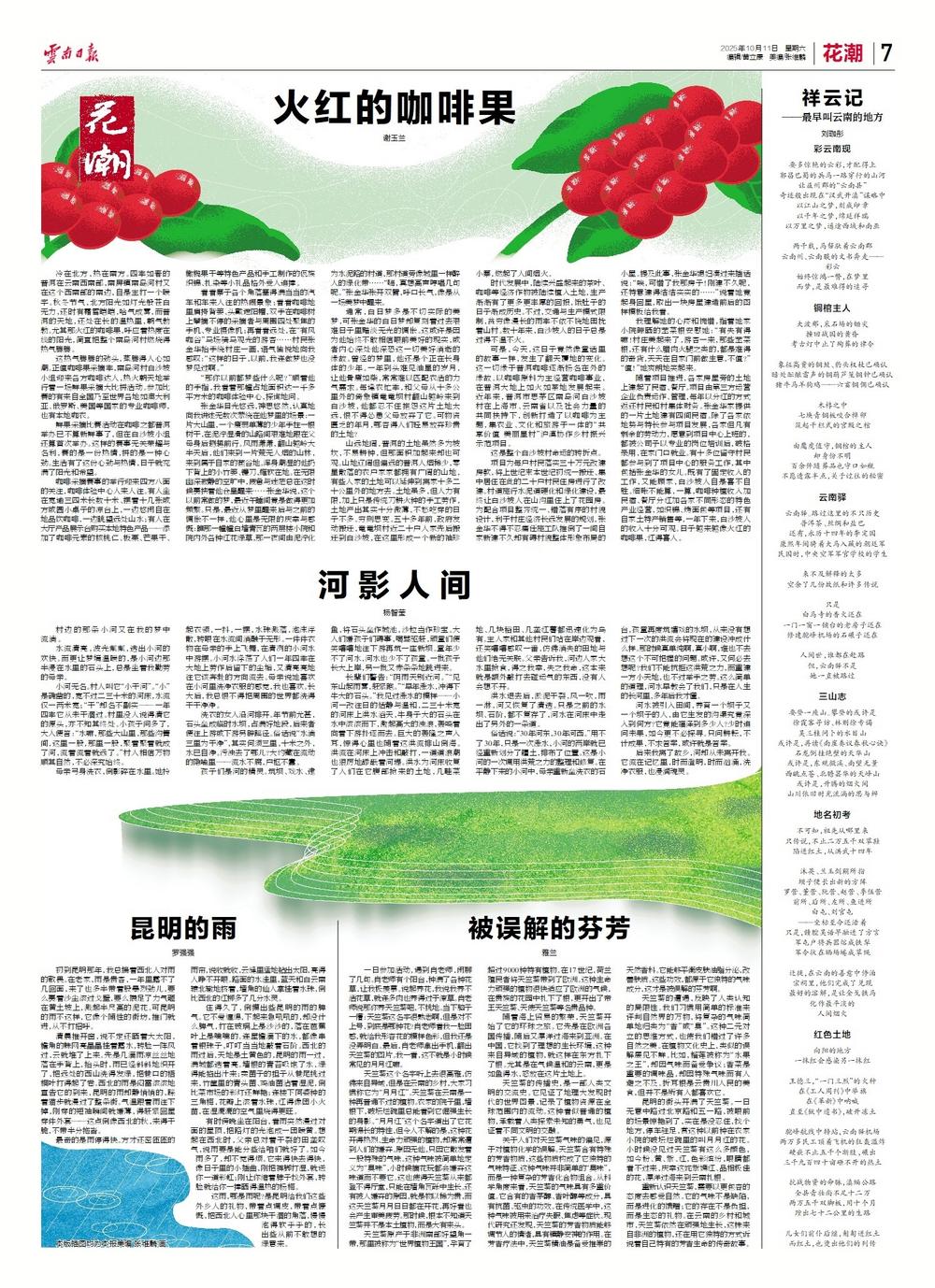

清晨推开窗,说不定还晒着大太阳,檐角的蛛网亮晶晶挂着露水,转脸一阵风过,云就堆了上来。先是几滴雨凉丝丝地落在手背上,抬头时,雨已经斜斜地织开了,把远处的西山洗得发绿,把巷口的梧桐叶打得起了卷。西北的雨是闷雷滚滚地宣告它的到来,昆明的雨却静悄悄的,踩着猫步就漫过了整条街。气温跟着雨往下掉,刚穿的短袖瞬间就嫌薄,得赶紧回屋穿件外套——这点倒像西北的秋,来得干脆,不带半分拖沓。

最奇的是雨停得快。方才还密匝匝的雨帘,说收就收,云缝里猛地钻出太阳,亮得人睁不开眼。路面的水洼里,蓝天和白云南辕北辙地挤着,墙角的仙人掌挂着水珠,倒比西北的红柳多了几分水灵。

住得久了,倒摸出些昆明的雨的脾气。它不爱缠绵,下起来急吼吼的,却没什么脾气,打在玻璃上是沙沙的,落在芭蕉叶上是噗噗的。连屋檐滴下的水,都像串着银珠子,叮叮当当地敲着石阶。西北的雨过后,天地是土黄色的,昆明的雨一过,满城都透着亮。墙根的青苔吸饱了水,绿得能掐出汁来;卖菌子的担子从巷尾挑过来,竹筐里的青头菌、鸡油菌沾着湿泥,倒比菜市场的彩灯还鲜艳;连楼下阿婆种的三角梅,花瓣上滚着水珠,红得像团小火苗,在湿漉漉的空气里烧得更旺。

有时傍晚坐在阳台,看雨突然漫过对面的屋顶,把路灯的光泡成一团暖黄。想起在西北时,父亲总对着干裂的田垄叹气,说雨要是能分些给咱们就好了。如今雨多了,却不觉得烦。它来得快去得快,像日子里的小插曲,刚把裤脚打湿,就送你一道彩虹;刚让你缩着脖子找外套,转脸就给你一捧晒得温热的杨梅。

这雨,哪是雨呢?是昆明给我们这些外乡人的礼物,带着点调皮,带着点慷慨,把西北人心里那块干涸的角落,慢慢泡得软乎乎的,长出些从前不敢想的绿意来。